-

深圳先進院|解析多巴胺微環(huán)路共調(diào)控睡眠和記憶鞏固過程(eLife)

3月12日�,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學(xué)創(chuàng)新研究院劉暢團隊在eLife雜志上發(fā)表題為:Brief disruption of activity in a subset of dopaminergic neurons during consolidation impairs long-term memory by fragmenting sleep的研究論文����。3月12日,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院(簡稱“深圳先進院”)腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學(xué)創(chuàng)新研究院劉暢團隊在eLife雜志上發(fā)表題為:Brief disruption of activity in a subset of dopaminergic neurons during consolidation impairs long-term memory by fragmenting sleep的研究論文����。記憶鞏固與睡眠高度相關(guān),且這種關(guān)聯(lián)在無脊椎動物和脊椎動物中都存在��。記憶鞏固是一個依賴于時間����、將新形成的不穩(wěn)定的記憶向穩(wěn)定記憶的過程。睡眠作為影響記憶的最重要的生理過程之一���,已被證明對記憶的幾個不同階段產(chǎn)生影響�。且有研究表明�,在睡眠期間��,特定的腦區(qū)和神經(jīng)核團會出現(xiàn)對某種記憶的神經(jīng)元發(fā)放特征重現(xiàn)的現(xiàn)象�,被認為是主動的記憶鞏固過程����。然而,將這兩個過程聯(lián)系起來的神經(jīng)機制在很大程度上仍不明確���。盡管果蠅的大腦相對簡單�,但其行為的復(fù)雜性和基因操作的可行性使其成為剖析這類問題的理想模型�����。多巴胺能神經(jīng)元在睡眠和記憶調(diào)控中均發(fā)揮重要作用�����。在果蠅中���,劉暢研究員早期工作里鑒定了PAM多巴胺能神經(jīng)元(DAN)投射到蘑菇體(MB)水平葉�,特異性的參與獎賞性學(xué)習(xí)記憶(Liu et al.,?Nature,2012)。隨后�,多個團隊的研究不僅將PAM神經(jīng)元類型根據(jù)圖譜特征進行了精細區(qū)分�,更發(fā)現(xiàn)多個亞型在記憶以及它們在睡眠中的促醒功能。在果蠅腦內(nèi)��,一對背側(cè)成對內(nèi)側(cè)(DPM)神經(jīng)元投射到整個蘑菇體�,被鑒定其在記憶鞏固過程中的不可或缺性��,以及其通過抑制性的作用發(fā)揮促睡的功能(Waddell�����,Cell��,2000�����;Haynes et al.,?eLife,2015)��。然而����,DAN-DPM的功能連接及該微環(huán)路的活動狀態(tài)在睡眠和記憶鞏固中的作用尚不清楚����。研究團隊結(jié)合免疫組化��、特異標(biāo)記的順行示蹤遺傳工具以及離體功能成像技術(shù)�,揭示了PAM神經(jīng)元與DPM神經(jīng)元之間存在結(jié)構(gòu)性連接,DPM神經(jīng)元位于PAM神經(jīng)元的下游��,且二者之間的突觸連接是抑制性突觸連接的����,進一步發(fā)現(xiàn)在DPM神經(jīng)元中Dop1R1受體主導(dǎo)參與抑制功能 (圖1)。經(jīng)過一系列的行為學(xué)檢測���,確定DPM神經(jīng)元在LTM的記憶鞏固過程中是必需的��,并發(fā)現(xiàn)PAM神經(jīng)元如在記憶鞏固關(guān)鍵時間窗口短暫被激活���,也可導(dǎo)致LTM受損。短暫的抑制DPM或者激活PAM均導(dǎo)致眠量減少且碎片化���,覺醒閾值降低���。這些結(jié)果表明這兩類神經(jīng)元都參與記憶鞏固和睡眠的調(diào)控(圖2)。研究團隊為進一步鑒定參與睡眠和記憶鞏固調(diào)控的PAM多巴胺能神經(jīng)元的特異亞型�����,通過行為學(xué)檢測�����,結(jié)合解剖學(xué)分析���,發(fā)現(xiàn)PAM-α1神經(jīng)元的短暫增強或減弱,睡眠時長減少且碎片化����,LTM受損(圖3)���。接下來,結(jié)合果蠅全腦連接組學(xué)分析���、離體功能鈣成像、新型的捕捉定格神經(jīng)元活動的工具CRTC��,研究團隊發(fā)現(xiàn):PAM-α1神經(jīng)元與DPM神經(jīng)元之間形成抑制性的突觸連接�,且PAM-α1-DPM微環(huán)路在記憶形成時及記憶鞏固關(guān)鍵時間窗口呈現(xiàn)出協(xié)同的神經(jīng)活動變化(圖4)。為確定這兩種神經(jīng)元是通過平行且獨立的環(huán)路還是整合的環(huán)路實現(xiàn)對睡眠和長時記憶的調(diào)控���,研究團隊利用精致的遺傳學(xué)方法,同時失活兩類神經(jīng)元,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在饑餓狀態(tài)下���,睡眠減少及碎片化的程度與單獨失活其中一類神經(jīng)元的程度相同,闡釋了PAM-DPM微環(huán)路共調(diào)控睡眠和記憶的工作模型���。最后���,為了加固這一微環(huán)路通過協(xié)同作用導(dǎo)致睡眠干擾與記憶損傷的結(jié)論�,研究團隊采用了一種藥理學(xué)方法�����,發(fā)現(xiàn)在喂食促眠的THIP(GABA激動劑)后���,挽救了因短暫激活 PAM-α1所引起的睡眠紊亂�����,同時恢復(fù)了受損的長時記憶(圖5)���。在果蠅中,蘑菇體(MB)中高度反饋的神經(jīng)環(huán)路在特異功能定位方面已經(jīng)取得了顯著進展�����。而在本研究中�,研究團隊揭示并鑒定了一個由兩種類型的蘑菇體投射神經(jīng)元所形成的抑制性微環(huán)路和一種特定的多巴胺能神經(jīng)元亞型�����,通過影響睡眠的動態(tài)變化來介導(dǎo)長時記憶的穩(wěn)定,為理解連接記憶鞏固與睡眠的環(huán)路機制提供了新的見解�����。深圳先進院劉暢研究員為最后通訊作者�����,美國布蘭迪斯大學(xué)Leslie C. Griffith教授以及汕頭大學(xué)李凡教授為共同通訊作者,深圳先進院和南方醫(yī)科大學(xué)深圳市婦幼保健院聯(lián)培博士后顏琳為本文第一作者�。該研究主要受到國家自然科學(xué)基金項目���、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究項目等項目資助以及深港腦科學(xué)創(chuàng)新研究院的支持�����。文章上線截圖圖1. PAM多巴胺能神經(jīng)元與DPM的結(jié)構(gòu)和功能連接圖2. 記憶鞏固期抑制DPM神經(jīng)元或者短暫激活PAM影響睡眠和記憶圖3. 鑒定特異的多巴胺能神經(jīng)元亞型PAM-α1圖4. PAM-α1-DPM抑制性微環(huán)路及其動態(tài)協(xié)同變化圖5. PAM-α1-DPM抑制性微環(huán)路橋接睡眠和記憶

2025-03-14

-

深圳先進院?|?生成式AI賦能腦機接口雙模態(tài)信號采集新范式(IEEE TMI)

腦機接口(BCI)技術(shù)作為連接人腦與外部設(shè)備的重要橋梁,近年來在醫(yī)療����、康復(fù)、智能家居等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力��。然而����,傳統(tǒng)的BCI系統(tǒng)多依賴單一的EEG信號�����,其空間分辨率低且易受干擾���,限制了其性能的進一步提升。為此���,研究者們開始探索將EEG與fNIRS(功能性近紅外光譜)相結(jié)合的雙模態(tài)BCI系統(tǒng),以期通過兩種信號的互補優(yōu)勢��,實現(xiàn)更高效�����、更準(zhǔn)確的腦機交互�。 然而����,同時記錄EEG和fNIRS信號并非易事。由于兩種傳感器在頭皮上的布局存在沖突���,同時記錄高質(zhì)量的混合信號面臨諸多挑戰(zhàn)。腦機接口(BCI)技術(shù)作為連接人腦與外部設(shè)備的重要橋梁���,近年來在醫(yī)療、康復(fù)�����、智能家居等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力���。然而,傳統(tǒng)的BCI系統(tǒng)多依賴單一的EEG信號��,其空間分辨率低且易受干擾��,限制了其性能的進一步提升�。為此��,研究者們開始探索將EEG與fNIRS(功能性近紅外光譜)相結(jié)合的雙模態(tài)BCI系統(tǒng)��,以期通過兩種信號的互補優(yōu)勢����,實現(xiàn)更高效��、更準(zhǔn)確的腦機交互�。 然而�,同時記錄EEG和fNIRS信號并非易事����。由于兩種傳感器在頭皮上的布局存在沖突��,同時記錄高質(zhì)量的混合信號面臨諸多挑戰(zhàn)�����。為突破這一瓶頸��,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院的王書強課題組提出了一種創(chuàng)新的解決方案——SCDM(Spatio-Temporal Controlled Diffusion Model)�����,即時空控制擴散模型���。該模型利用生成式AI技術(shù)��,從EEG信號中生成fNIRS信號����,從而實現(xiàn)雙模態(tài)信號的采集�����。 2025年3月4日團隊相關(guān)工作在IEEE Transactions on Medical Imaging發(fā)表了題為SCDM: Unified Representation Learning for EEG-to-fNIRS Cross-Modal Generation in MI-BCIs的研究成果����,首次實現(xiàn)了基于生成式人工智能的EEG到fNIRS跨模態(tài)生成���。SCDM模型的核心在于其兩個關(guān)鍵模塊:空間跨模態(tài)生成(SCG)模塊和多尺度時序表示(MTR)模塊��。SCG模塊通過改進的二維注意力機制�,學(xué)習(xí)EEG和fNIRS信號的空間表示����,并實現(xiàn)從EEG到fNIRS的準(zhǔn)確映射�����。MTR模塊則通過因果擴張卷積和深度可分離卷積�,捕捉多樣化的時序特征��,同時減少空間特征的干擾��,從而提高表示的準(zhǔn)確性�����。研究團隊通過對比真實fNIRS信號和合成fNIRS信號的分類性能���,發(fā)現(xiàn)合成信號在多項指標(biāo)上與真實信號相當(dāng),甚至在某些情況下表現(xiàn)更優(yōu)。這表明��,SCDM模型生成的fNIRS信號不僅在質(zhì)量上接近真實信號��,而且在實際應(yīng)用中具有潛在的替代價值��。 此外��,研究還發(fā)現(xiàn)��,合成fNIRS信號在空間分布和時間特征上與真實信號高度一致。通過對比fNIRS通道與EEG通道的相關(guān)性��,發(fā)現(xiàn)合成信號保留了與EEG信號的空間對應(yīng)關(guān)系�����,這為雙模態(tài)信號的融合提供了有力支持���。 SCDM模型不僅解決了同時記錄EEG和fNIRS信號的難題����,還為未來BCI系統(tǒng)的性能提升提供了新的可能性��。數(shù)字所研究生李逸升為第一作者,王怡珊研究員為共同作者�,王書強研究員為論文通訊作者,該研究工作得到了國家重點研發(fā)計劃�、國家自然科學(xué)基金等科技項目資助�。<!--!doctype-->SCDM模型圖合成fNIRS信號與真實fNIRS信號的血流動力學(xué)響應(yīng)曲線對比

2025-03-10

-

深圳先進院?| 開發(fā)碳基納米材料增強植物光合作用���,加速納米技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用(Communications Materials)

近期,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院副研究員高翔團隊聯(lián)合上海交通大學(xué)教授楊琛團隊���,在國際期刊Communications Materials上發(fā)表題為“Closed-loop enhancement of plant photosynthesis via biomass-derived carbon dots in biohybrids”的最新研究成果,團隊成功研發(fā)了一種以農(nóng)業(yè)廢棄物生物質(zhì)為原料合成的碳基納米材料——碳量子點(CDs)��,并將其用于增強植物的光合作用�。光合作用是植物��、藻類和藍細菌利用太陽能將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為氧氣和有機物的過程�����,為地球上幾乎所有生命提供了食物和能量。然而���,傳統(tǒng)的植物光合作用效率較低����,通常不到1%���,且植物的光合系統(tǒng)只能利用太陽光中的40%可見光�����,其中對藍光和紅光的吸收效率較高�,但對綠光的吸收效率較低����。隨著全球氣候變化和糧食需求的增加,提高光合作用效率成為科學(xué)研究的重要方向���。為提升光合作用的效率���,研究人員長期以來都致力于探索創(chuàng)新解決方案��。近期���,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院副研究員高翔團隊聯(lián)合上海交通大學(xué)教授楊琛團隊,在國際期刊Communications Materials上發(fā)表題為“Closed-loop enhancement of plant photosynthesis via biomass-derived carbon dots in biohybrids”的最新研究成果���,團隊成功研發(fā)了一種以農(nóng)業(yè)廢棄物生物質(zhì)為原料合成的碳基納米材料——碳量子點(CDs),并將其用于增強植物的光合作用(圖1)��。研究團隊開發(fā)的功能化納米碳量子點材料(CDs)����,不僅具備將植物無法吸收的紫外光��、吸收效率低的綠光轉(zhuǎn)換為紅光(光譜轉(zhuǎn)換器)的能力�,還能夠?qū)⑽盏墓庾蛹ぐl(fā)產(chǎn)生電子���,為光合電子傳遞鏈提供額外的電子(光電轉(zhuǎn)化劑)(圖1)���。團隊將這種新型農(nóng)業(yè)生物質(zhì)碳量子點直接添加至藍藻液體培養(yǎng)基中或噴施在植物上���,實驗結(jié)果表明,藍藻的二氧化碳固定率提高了2.4倍(圖2)��,甘油的產(chǎn)量增加了2.2倍���,而擬南芥的植物生物量則提高了1.8倍(圖3)�����,這一結(jié)果充分展示了碳量子點在提高光合效率和植物生長方面的巨大潛力����。進一步地�,研究通過技術(shù)經(jīng)濟分析顯示��,這種基于農(nóng)業(yè)廢棄生物質(zhì)合成的碳量子點材料不僅表現(xiàn)出了出色的光能吸收利用能力����,還具備了低成本和高生物相容性的優(yōu)勢,顯示在未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和光驅(qū)生物制造領(lǐng)域的應(yīng)用前景。該研究開發(fā)的新技術(shù)不僅能夠提高光合作用效率���,還能在改善植物生長的同時為環(huán)境保護作出貢獻��,為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新提供潛在的解決思路。基于該技術(shù)申請的發(fā)明專利已進入成果轉(zhuǎn)化�,并在中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院成立轉(zhuǎn)化中心���,共同推動該技術(shù)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用示范。另外��,高翔團隊基于該研究成果,已與多個團隊開展進一步研究合作����,初步實驗顯示�,該納米材料對浮萍、花生�、玉米和大豆等農(nóng)作物的生長具有不同程度的促進作用��,目前正在計劃開展戶外大田實驗���。中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院副研究員高翔和上海交通大學(xué)教授楊琛為本文通訊作者���,上海分子植物卓越創(chuàng)新中心博士生程文波���、深圳先進院助理研究員王雪云和研究助理胡海濤���、云南大學(xué)博士生楊宇��、南方科技大學(xué)碩士生余雪盟為共同第一作者。云南大學(xué)教授劉軍鐘�、南方科技大學(xué)教授陳熹翰�����、哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授(深圳)路璐和新加坡國立大學(xué)林藝良教授為本研究提供了重要幫助���。該項研究得到了合成生物學(xué)重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金委員會����、深圳市科技創(chuàng)新委員會等多家單位的資助�����。通訊作者簡介:高翔實驗室主要研究方向為材料合成生物學(xué)��,聚焦生物-材料雜合體的設(shè)計與合成技術(shù)�����,通過將半導(dǎo)材料整合至生物體(微生物、植物等)����,利用光電特性優(yōu)異的材料捕獲光能并傳遞至細胞內(nèi),為生物體提供額外能量來源�����,從而增強其光能驅(qū)動的代謝與合成能力,開發(fā)雜合體在農(nóng)業(yè)���、能源和環(huán)境等應(yīng)用�����。研究成果發(fā)表在Nature Sustainability��、Nature Chemistry�、Chemical Reviews�、Science Advances、Advanced Science等期刊上����。招聘信息:課題組現(xiàn)招聘有合成生物學(xué)、微生物學(xué)���、電化學(xué)����、光電催化�、半導(dǎo)體材料等相關(guān)背景的博士后2名,開展微生物細胞工廠的設(shè)計與優(yōu)化��、納米材料與細胞雜合以及利用光電技術(shù)驅(qū)動生物反應(yīng)等技術(shù)的研究���,歡迎對合成生物學(xué)與材料交叉領(lǐng)域感興趣的同學(xué)前來咨詢并加入我們的研究團隊(聯(lián)系郵箱:gaoxiang@siat.ac.cn)����。文章上線截圖圖1:碳量子點材料的閉環(huán)生產(chǎn)系統(tǒng)在增強自然光合作用及農(nóng)業(yè)與生物制造中的應(yīng)用示意圖圖2:碳量子點材料提高了藍細菌的光合作用效率圖3:碳量子點材料提高了擬南芥的光合作用效率

2025-03-10

-

華南植物園在枸杞新品種選育取得重要進展

近日��,國家林業(yè)和草原局公告(2024年第16號)公布了2024年第二批授予植物新品種權(quán)目錄�,由中國科學(xué)院華南植物園王瑛研究員領(lǐng)銜的枸杞種質(zhì)創(chuàng)新研發(fā)團隊申請的三個枸杞良種‘中科皇杞1號’‘中科鼎杞1號’和‘百瑞源1號’均獲得國家植物新品種保護權(quán)。其中�,‘中科鼎杞1號’、‘百瑞源1號’由中國科學(xué)院華南植物園聯(lián)合寧夏百瑞源枸杞股份有限公司共同申報�����?���!锌贫﹁?號’是以果實成熟期集中���,適宜機械采收為育種目標(biāo),從‘中科綠川1號’和‘蒙杞1號’的雜交后代中優(yōu)選獲得����,該良種有望提升枸杞采摘效率,降低采收成本�。‘百瑞源1號’是以培育市場流行的時尚枸杞產(chǎn)品鎖鮮枸杞為育種目標(biāo)�,從‘中科綠川1號’組培苗變種產(chǎn)生,該品種不僅豐富了枸杞產(chǎn)品種類���,還能滿足消費者對高品質(zhì)�����、新鮮枸杞產(chǎn)品的需求��。此外�,中國科學(xué)院華南植物園獨立申報的‘中科皇杞1號’是以培育鮮食枸杞為育種目標(biāo)�,從‘中科綠川1號’和‘寧杞4號’的雜交后代中優(yōu)選獲得,該良種果實金黃、色澤鮮亮��、個頭飽滿�,鮮食時口感清甜多汁�����、無澀味���,果肉細膩����,咀嚼起來毫無渣感����,這種絕佳的口感讓其在鮮食水果領(lǐng)域具備強大競爭力。為枸杞產(chǎn)業(yè)開辟了全新的鮮食賽道���,有力推動我國枸杞產(chǎn)業(yè)向多元化����、高質(zhì)量方向邁進��,引領(lǐng) 21 世紀新水果發(fā)展的新風(fēng)尚。三個枸杞良種均是在團隊前期獲批的首個國審枸杞新品種‘中科綠川1號’(國S-SC-AV-022-2011)基礎(chǔ)上的創(chuàng)新研發(fā)���,標(biāo)志著以‘中科綠川1號’為基礎(chǔ)的枸杞新品種選育進入2.0時代��。圖1. ‘中科鼎杞1號’(右)及其親本 ‘中科綠川1號’(左)【名 稱】中科鼎杞1號【品種權(quán)號】20240761【品種權(quán)人】中國科學(xué)院華南植物園��、百瑞源枸杞股份有限公司【培育人】王瑛��、李重�����、曾少華��、郝向峰��、楊天順���、張金宏、龔海光���、楊麗麗【核心特色】大部分枝條呈現(xiàn)有限生長方式���,果實成熟期相對集中�����,適合機械化集中采收��。圖2. ‘中科皇杞1號’與傳統(tǒng)制干品種‘寧杞1號’【名 稱】中科皇杞1號【品種權(quán)號】20240764【品種權(quán)人】中國科學(xué)院華南植物園【培育人】曾少華���、王瑛�����、楊天順��、李重���、胡偉明【核心特色】果大����、黃色,果實清香味甜���、無澀味�����,適合鮮食圖3. ‘百瑞源1號’(左�,四心室)及其親本‘中科綠川1號’(右�����,兩心室)【名 稱】百瑞源1號【品種權(quán)號】20240763【品種權(quán)人】百瑞源枸杞股份有限公司��、中國科學(xué)院華南植物園【培育人】王瑛����、李重�����、曾少華��、郝向峰����、楊天順����、張金宏、龔海光���、楊麗麗����、潘麗珠�、郝向琴、郝萬亮����、馬濤、陸文靜【核心特色】果大�����、四心室,果肉厚�����,適合鎖鮮枸杞

2025-03-17

-

深圳先進院?| 獨創(chuàng)“原位接枝聚合”技術(shù)破解蛋白藥物長效與免疫原性難題(Angew. Chem. Int. Ed.)

高尿酸血癥是由于機體嘌呤代謝紊亂�,導(dǎo)致其代謝終產(chǎn)物尿酸在血中異常蓄積而形成的慢性代謝性疾病。近年來����,由于生活方式,飲食結(jié)構(gòu)等變化���,患者數(shù)量迅猛增加����,在部分發(fā)達國家發(fā)病率高達30%~40%�,而在我國部分省市成年男性人群中���,高尿酸血癥與痛風(fēng)的合計患病率也已經(jīng)高達25%~35%�。高尿酸血癥與痛風(fēng)不僅是高血壓����、心腦血管疾病���、慢性腎臟病與糖尿病的獨立風(fēng)險因素,痛風(fēng)更是給患者造成了巨大的疼痛�����,嚴重影響患者生活質(zhì)量�����。高尿酸血癥是由于機體嘌呤代謝紊亂�,導(dǎo)致其代謝終產(chǎn)物尿酸在血中異常蓄積而形成的慢性代謝性疾病。近年來�����,由于生活方式�,飲食結(jié)構(gòu)等變化,患者數(shù)量迅猛增加�����,在部分發(fā)達國家發(fā)病率高達30%~40%,而在我國部分省市成年男性人群中����,高尿酸血癥與痛風(fēng)的合計患病率也已經(jīng)高達25%~35%。高尿酸血癥與痛風(fēng)不僅是高血壓�、心腦血管疾病、慢性腎臟病與糖尿病的獨立風(fēng)險因素�����,痛風(fēng)更是給患者造成了巨大的疼痛�,嚴重影響患者生活質(zhì)量。近年來����,尿酸氧化酶(UOx)重組制劑成為高尿酸血癥與痛風(fēng)等疾病治療的新方法。UOx是尿酸分解代謝的關(guān)鍵起始酶����,在許多生物體內(nèi)都有表達。然而在人類進化過程中���,由于UOx基因的突變失活,導(dǎo)致人體無法像其他物種那樣通過尿酸分解途徑將尿酸代謝為水溶性更高的尿囊素�。因此,通過補充外源性UOx來治療高尿酸血癥的酶替代療法(ERT)應(yīng)運而生��。尿酸酶天然形式半衰期短且免疫原性強,現(xiàn)有的聚乙二醇化尿酸酶藥物制劑(PEG-UOx�����,如Pegloticase)雖延長了藥物半衰期�����,但仍存在明顯的“加速血液清除”(ABC)效應(yīng)����,高達92%的患者會產(chǎn)生抗藥抗體,42%產(chǎn)生抗PEG抗體���,導(dǎo)致療效下降甚至誘發(fā)嚴重過敏反應(yīng)��,使得該制劑臨床應(yīng)用受到極大限制��。COVID-19大流行期間廣泛使用的PEG化mRNA疫苗進一步加劇了人群對PEG的預(yù)存抗體問題���,這使得PEG修飾類藥物的臨床應(yīng)用面臨嚴峻挑戰(zhàn),亟需開發(fā)新的蛋白藥物修飾技術(shù)�。2025年3月5日,北京大學(xué)呂華團隊、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院羅小舟團隊����、國家納米科學(xué)中心楊雨荷團隊在Angewandte Chemie International Edition上發(fā)表合作文章“Nanourchin-like Uricase-Poly(L-proline) Conjugate with Retained Enzymatic Activity, Mitigated Immunogenicity, and Sustained Efficacy Upon Repeated Administrations”,提出一種全新的蛋白藥物修飾方法����,為解決蛋白藥物長效化與高免疫原性難題提供重要突破手段。研究團隊通過獨創(chuàng)的“原位接枝聚合”技術(shù)�����,將剛性聚脯氨酸(PLP)以高密度原位修飾于尿酸酶表面�����,形成具有納米級“海膽”結(jié)構(gòu)的尿酸氧化酶-聚脯氨酸偶聯(lián)物(UOx-PLP)��。其核心突破包括:1)高密度屏蔽效應(yīng):每個UOx亞基接枝13.8條聚脯氨酸鏈�����,形成致密保護層��,有效掩蓋免疫原性表位�����。2)優(yōu)異穩(wěn)定性:在高溫�、凍融、凍干以及蛋白酶環(huán)境中�����,聚脯氨酸偶聯(lián)物UOx-PLP的穩(wěn)定性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)PEG化藥物��。3)低免疫原性�����,無加速清除效應(yīng):在連續(xù)給藥后��,抗UOx抗體水平僅為天然UOx的1/250��,抗PLP抗體幾乎不可檢測���。而且在三次給藥后���,PEG-UOx半衰期縮短至首次的40%,而UOx-PLP藥代動力學(xué)參數(shù)保持穩(wěn)定�����。更重要的是,交叉給藥實驗表明對已產(chǎn)生高滴度抗UOx和抗PEG抗體的實驗動物���,UOx-PLP仍能維持較好的藥代動力學(xué)�����,為PEG治療失敗的患者提供額外選擇���。針對高尿酸血癥與痛風(fēng)這一嚴峻的臨床現(xiàn)狀,研究團隊構(gòu)建了擬人化高尿酸血癥小鼠動物模型進行了五次連續(xù)尿酸酶給藥實驗�����。實驗結(jié)果顯示����,UOx-PLP組小鼠的血尿酸水平在給藥后顯著降低,并且五次給藥后療效無明顯衰減�,血尿酸水平仍低于治療閾值;此外����,UOx-PLP在小鼠體內(nèi)的藥代動力學(xué)特征穩(wěn)定���,半衰期較長,能夠持續(xù)發(fā)揮降低尿酸的作用�����。相比之下��,PEG-UOx組藥物在第三次后即出現(xiàn)明顯的療效下降��,且療效下降與其血液中抗藥抗體增加在時間上高度一致���。這一實驗結(jié)果不僅證明了UOx-PLP在治療高尿酸血癥方面的優(yōu)越性,還為該新型蛋白修飾方法的臨床應(yīng)用提供了有力的支持���。研究人員表示�,UOx-PLP的成功開發(fā)為未來高尿酸血癥和痛風(fēng)的治療提供了新的方向和思路�����。UOx-PLP的簡單制備工藝(一步法����,5分鐘完成)����、優(yōu)異穩(wěn)定性��、安全性�、低免疫原性、高酶活性為其臨床轉(zhuǎn)化奠定堅實基礎(chǔ)���。此外�,該研究還為其他治療性蛋白����,尤其是酶類藥物的開發(fā)提供了重要的參考和借鑒,有望推動ERT的快速發(fā)展���。未來�,研究團隊將進一步優(yōu)化UOx-PLP的制備工藝和性能��,加快其臨床轉(zhuǎn)化進程��,期待為患者帶來福音��。北京大學(xué)呂華教授���、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院羅小舟研究員��、國家納米科學(xué)中心楊雨荷研究員為本文共同通訊作者��。北京大學(xué)博士研究生趙銳馳�����、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院張洋銘助理研究員為論文的共同第一作者��。該項研究成果獲得國家重點研發(fā)計劃�����、國家自然科學(xué)基金重點項目�����、北京市自然科學(xué)基金重點項目����、深圳市科技重大專項��、中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院以及深圳合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院等項目的資助����。<!--!doctype-->圖1?文章上線截圖圖2?“原位接枝聚合”技術(shù)示意圖圖3?UOx-PLP治療高尿酸血癥的優(yōu)越性

2025-03-10

-

?深圳先進院?|?科研團隊在循環(huán)腫瘤細胞高效分離及藥敏測試技術(shù)取得新進展(The Innovation)

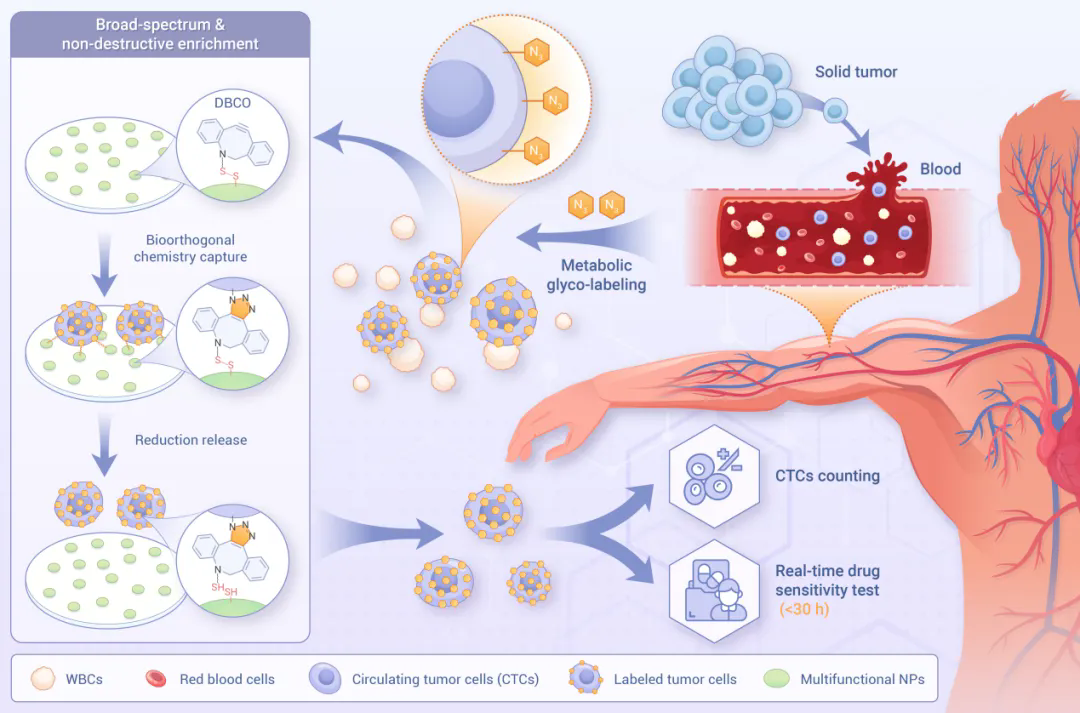

檢測循環(huán)腫瘤細胞有重要臨床意義�����,然而����,天然生理生化靶標(biāo)的檢測策略受限于樣品的高度異質(zhì)性影響���,常伴隨嚴重假陰性漏檢���、假陽性干擾,嚴重限制了相關(guān)研究的深入開展����。針對這一問題,研究團隊突破該瓶頸�����,發(fā)展了覆蓋異質(zhì)循環(huán)腫瘤細胞的精準(zhǔn)無損分離策略���,并開展探索下游藥敏測試方面的應(yīng)用�。檢測循環(huán)腫瘤細胞有重要臨床意義,然而�,天然生理生化靶標(biāo)的檢測策略受限于樣品的高度異質(zhì)性影響,常伴隨嚴重假陰性漏檢�����、假陽性干擾�,嚴重限制了相關(guān)研究的深入開展。針對這一問題���,研究團隊突破該瓶頸��,發(fā)展了覆蓋異質(zhì)循環(huán)腫瘤細胞的精準(zhǔn)無損分離策略,并開展探索下游藥敏測試方面的應(yīng)用��。近日��,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院醫(yī)藥所王懷雨研究員團隊在循環(huán)腫瘤細胞高效分離及藥敏測試技術(shù)取得了最新研究進展�����,相關(guān)成果以"A phenotype-independent'label-capture-release'?process for isolating?viable circulating tumor cells in real-time drug susceptibility testing"(基于“標(biāo)記-捕獲-釋放”步驟的泛癌種循環(huán)腫瘤細胞分離及其藥敏性測試技術(shù))為題發(fā)表于高水平綜合期刊The Innovation��。深圳先進院助理研究員勞智奇、任曉雪為論文第一作者��,李偉高級工程師���、王懷雨研究員為通訊作者���。CTC是脫離腫瘤病灶、進入并存活于循環(huán)系統(tǒng)的腫瘤細胞����,其出現(xiàn)是腫瘤擴散、轉(zhuǎn)移的早期標(biāo)志性事件�����。因此��,CTC檢測具有發(fā)現(xiàn)腫瘤轉(zhuǎn)移���、預(yù)后評估等多重臨床意義?,F(xiàn)有CTC檢測主要基于天然生理生化靶標(biāo)���,存在對異質(zhì)CTC覆蓋不夠�、檢測結(jié)果干擾嚴重、下游應(yīng)用受限等不足���。本文從腫瘤細胞普遍存在異常糖代謝出發(fā)��,探索利用代謝糖標(biāo)記(Metabolic glyco-labeling)在細胞表面構(gòu)建均質(zhì)靶標(biāo)(neo-marker)來高度覆蓋異質(zhì)CTC����,并針對該靶標(biāo)開發(fā)基于生物正交反應(yīng)和可逆反應(yīng)的捕獲和釋放策略����,在≥10種不同癌癥中實現(xiàn)精準(zhǔn)、無損分離異質(zhì)CTC�����,并拓展建立基于痕量CTC的下游實時藥敏測試策略��。?本研究工作得到了國家自然科學(xué)基金���、國家重點研發(fā)計劃、深圳市科技創(chuàng)新委員會等項目經(jīng)費的資助��。

2025-03-06

-

深圳先進院?| 利用生物質(zhì)糖實現(xiàn)聚酰胺12的綠色合成(Metabolic Engineering)

人工合成的聚酰胺作為一類重要的工業(yè)材料�,在汽車制造、輸油管道、電子電器���、運動器材及醫(yī)療等行業(yè)具有廣泛應(yīng)用����,全球市場規(guī)模超過1000億元人民幣�����。中國作為全球最大的聚酰胺材料消費市場����,年需求量達數(shù)百萬噸。然而�,合成聚酰胺12的核心化學(xué)單體長期以來被少數(shù)幾家公司壟斷,給企業(yè)帶來較大的供應(yīng)風(fēng)險����。此外,聚酰胺12的合成依賴于石油提取�����,且生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較大��,因此,開發(fā)更加綠色�、可持續(xù)的聚酰胺12合成技術(shù)顯得尤為必要。人工合成的聚酰胺作為一類重要的工業(yè)材料���,在汽車制造���、輸油管道、電子電器�、運動器材及醫(yī)療等行業(yè)具有廣泛應(yīng)用,全球市場規(guī)模超過1000億元人民幣���。中國作為全球最大的聚酰胺材料消費市場�,年需求量達數(shù)百萬噸�。然而,合成聚酰胺12的核心化學(xué)單體長期以來被少數(shù)幾家公司壟斷�����,給企業(yè)帶來較大的供應(yīng)風(fēng)險���。此外,聚酰胺12的合成依賴于石油提取��,且生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較大,因此�,開發(fā)更加綠色、可持續(xù)的聚酰胺12合成技術(shù)顯得尤為必要�。近日,由中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所合成生物化學(xué)研究中心的Howard H. Chou課題組在Metabolic Engineering期刊上發(fā)表了題為“Biosynthesis of 12-aminododecanoic acid from biomass sugars”的重要研究成果�����。生物合成聚酰胺12的化學(xué)單體12-氨基十二烷酸(ADDA)面臨兩大技術(shù)瓶頸:其一����,中間體十二烷酸(DDA)對底盤細胞具有毒性;其二����,過氧化副產(chǎn)物十二烷二酸(DDDA)的積累會降低產(chǎn)率且增加生產(chǎn)成本。本研究基于合成生物學(xué)原理���,闡明了這兩個技術(shù)瓶頸的機制���,并開發(fā)了高產(chǎn)菌株。該項研究不僅深化了對DDA���、ADDA和DDDA生物合成機理的理解�����,還為多種聚酰胺的綠色生產(chǎn)提供了新思路��。生物合成ADDA的研究目前主要使用植物油作為原料�,面臨原料價格高、與食品生產(chǎn)形成資源競爭以及伴生的溫室氣體排放與生物多樣性破壞等多種挑戰(zhàn)��。此外���,生物合成ADDA的過程中會積累大量的DDDA��,其合成機制至今尚不明確(Schrewe et al.,2013��;Ladkau et al.,2016���;Ahsan et al.,2018)。盡管已有研究利用葡萄糖合成了471.5 mg/L的ADDA���,但DDA的細胞毒性問題仍限制了產(chǎn)量和產(chǎn)率的提升(Ge et al.���,2025)。雖然生物合成ADDA為聚酰胺12的可持續(xù)生產(chǎn)提供了新范式,但要實現(xiàn)綠色合成��,仍需解決原料選擇、DDDA積累以及DDA細胞毒性等問題���。解決DDA的細胞毒性問題DDA添加和硫酯酶(UcfatB)表達實驗表明�����,DDA對在生長中的細胞具有毒性,并提示過度的UcfatB表達會導(dǎo)致細胞進入不利于合成DDA的狀態(tài)����。研究推測,利用群體感應(yīng)表達(QSE)系統(tǒng)可能有助于調(diào)節(jié)UcfatB表達���,從而促進DDA的合成�。在細胞密度較低時���,QSE系統(tǒng)可以在細胞較敏感的早期生長階段將UcfatB表達維持在較低水平���,避免細胞毒性����,同時實現(xiàn)DDA的積累�。隨著細胞密度的增加,在敏感階段過后再提高UcfatB表達����,可以最大化DDA的產(chǎn)量�。與組成型表達系統(tǒng)相比��,使用QSE系統(tǒng)在不誘導(dǎo)細胞毒性的情況下提高了DDA的產(chǎn)量��。通過結(jié)合烷烴轉(zhuǎn)運蛋白(AlkL)與QSE系統(tǒng)�,進一步優(yōu)化了該系統(tǒng)的動態(tài)性能,提高了表達強度和均勻性���,并且降低了背景表達水平���。解決DDDA積累的問題在將DDA轉(zhuǎn)化為ADDA的過程中��,中間體12-氧代十二烷酸可能被不可逆地氧化為DDDA��。過往研究證明��,在大腸桿菌中敲除具有醛還原或氧化活性的酶可以提高芳香醛的積累(Kunjapur et al.�����,2014����;Butler et al.���,2023)。本研究通過敲除16個醛脫氫酶和還原酶����,成功減少了DDDA的積累。利用葡萄糖和纖維二糖合成ADDA基于對DDA細胞毒性和DDDA合成機制的深入理解�����,研究人員對大腸桿菌進行了改造���,使其能夠?qū)⑵咸烟呛屠w維二糖轉(zhuǎn)化為ADDA���,同時減少DDDA的積累以及DDA對細胞生長的負面影響����。在以纖維二糖為主要碳源的條件下,菌株M997實現(xiàn)了509 mg/L的ADDA產(chǎn)量���。菌株M1001在15升發(fā)酵罐中達到了1035 mg/L����,從糖到ADDA的轉(zhuǎn)化率為5%,且未檢測出DDDA的積累���。為了實現(xiàn)從葡萄糖和纖維二糖合成ADDA的一步法發(fā)酵工藝�����,本研究闡明了生物合成ADDA的瓶頸問題機制��,發(fā)現(xiàn)生長中的細胞對DDA積累速率比最終DDA濃度更為敏感�,解析了對DDDA積累的關(guān)鍵基因�。研究通過改善QSE系統(tǒng)的性能,更嚴格地調(diào)控酶的轉(zhuǎn)錄��,顯著提高了DDA和ADDA的合成效率���。最后���,開發(fā)的一步法生產(chǎn)ADDA工藝實現(xiàn)了迄今為止從糖合成ADDA的最高產(chǎn)量和產(chǎn)率,為未來更可持續(xù)地生產(chǎn)ADDA����、聚酰胺12及其它聚酰胺產(chǎn)品提供了新的思路�。中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院碩士畢業(yè)生高海鑫及研究助理方強為文章共同第一作者���,正高級工程師Howard H. Chou為文章的通訊作者�����。本研究得到了國家重點研發(fā)計劃��、中國自然科學(xué)基金�����、深圳合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院以及深圳合成生物研究重大科技基礎(chǔ)設(shè)施的支持����。?論文上線截圖圖 1.優(yōu)化了QSE系統(tǒng)來精細控制DDA的合成�。(a)OD600和DDA產(chǎn)量由組成型啟動子或基于QSE系統(tǒng)表達UcfatB。(b)基于QSE系統(tǒng)在不同誘導(dǎo)劑濃度下的表達強度�����。(c)對攜帶基于QSE系統(tǒng)并表達mCherry的細胞進行流式細胞術(shù)分析�。圖 2. 解析DDDA合成的機制���。(a)依次敲除7個醛脫氫酶��,以及(b) 單獨敲除9個醛氧化酶或還原酶對DDDA積累的影響��。圖 3. 高效從糖合成ADDA的菌株����。(a) M631在表達與OsmY融合的β-葡萄糖苷酶(M997)并以纖維二糖為主要碳源。(b) M1001的發(fā)酵結(jié)果��。

2025-03-05

-

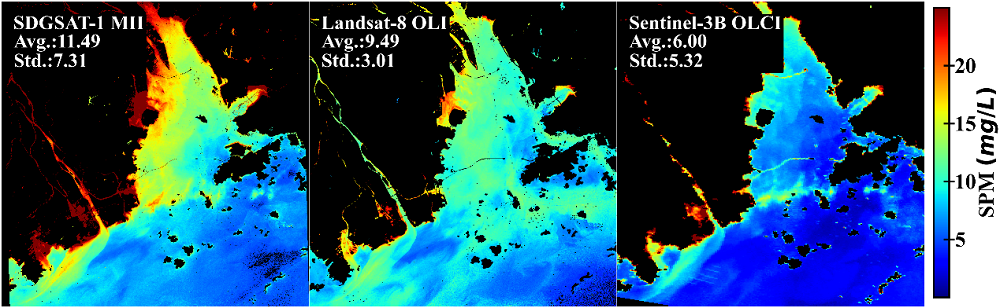

南海所研究團隊驗證SDGSAT-1 MII在水環(huán)境遙感應(yīng)用中的潛力

近日�����,中國科學(xué)院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境國家重點實驗室(LTO)唐世林團隊系統(tǒng)驗證了SDGSAT-1衛(wèi)星MII傳感器在水環(huán)境遙感中的有效性與優(yōu)勢���。助理研究員李文凱為第一作者����,研究員唐世林為通訊作者�,發(fā)表在國際著名期刊Remote Sensing of Environment(中國科學(xué)院1區(qū)TOP,IF=11.1)上����,其他合作者還包括武漢大學(xué)教授田禮喬��,江西師范大學(xué)教授趙紅梅���,國家衛(wèi)星氣象中心研究員孫凌以及團隊副研究員葉海彬、助理研究員鄭文迪�、助理研究員劉宇鵬。SDGSAT-1是全球首顆專門服務(wù)于《聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程》的科學(xué)衛(wèi)星�����,同時也是中國科學(xué)院首顆地球科學(xué)衛(wèi)星����。該衛(wèi)星搭載了熱紅外、微光和多光譜成像儀(MII)三種載荷�,通過全天候、多載荷協(xié)同觀測����,SDGSAT-1旨在精細刻畫“人類活動痕跡”,為可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)相關(guān)研究提供高質(zhì)量的遙感數(shù)據(jù)支持�。本研究針對SDGSAT-1MII傳感器在水環(huán)境遙感監(jiān)測方面的輻射性能進行了全面分析,系統(tǒng)評估了其在渾濁水體遙感中的應(yīng)用優(yōu)勢���,同時探討了其光譜局限性����。研究結(jié)果進一步驗證了SDGSAT-1 MII在水環(huán)境遙感中的潛力�,為未來水體遙感監(jiān)測及SDGs相關(guān)研究提供了重要的科學(xué)依據(jù)。該研究由國家自然科學(xué)基金�����、南海海洋所自主部署項目和國家重點研發(fā)計劃等共同資助完成�。圖1. 使用SDGSAT-1 MII、Landsat-8 OLI和Sentinel-3B OLCI反演的珠江口懸浮泥沙濃度相關(guān)論文信息:Li,Wenkai,Shilin Tang,Liqiao Tian,Hongmei Zhao,Haibin Ye,Wendi Zheng,Yupeng Liu,and Ling Sun."Assessing on-orbit radiometric performance of SDGSAT-1 MII for turbid water remote sensing."?Remote Sensing of Environment?321 (2025):114683.原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.114683

2025-03-14

-

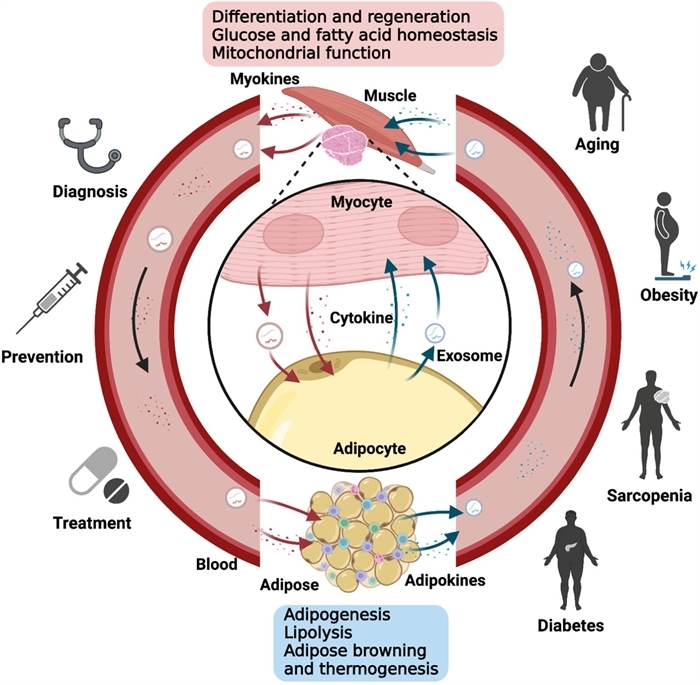

亞熱帶所?|?桃源黑豬骨骼肌微環(huán)境“肌-脂互作”機制研究取得新進展

生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)豬肉產(chǎn)品已成為養(yǎng)豬業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要目標(biāo)���。豬肉肌內(nèi)脂肪含量和肌纖維類型組成是影響肉質(zhì)的重要因素�,而肌肉和脂肪組織又是重要的代謝與分泌器官����,二者通過分泌因子進行對話,并調(diào)控肌肉的代謝和脂肪的沉積���。骨骼肌中肌源性���、脂肪源性和免疫細胞間復(fù)雜的信號交流及其對能量代謝和脂肪沉積的調(diào)控功能受到廣泛關(guān)注,但各細胞類群間互作介導(dǎo)的代謝調(diào)控機制仍不清楚。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)豬肉產(chǎn)品已成為養(yǎng)豬業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要目標(biāo)��。豬肉肌內(nèi)脂肪含量和肌纖維類型組成是影響肉質(zhì)的重要因素��,而肌肉和脂肪組織又是重要的代謝與分泌器官�����,二者通過分泌因子進行對話��,并調(diào)控肌肉的代謝和脂肪的沉積���。骨骼肌中肌源性��、脂肪源性和免疫細胞間復(fù)雜的信號交流及其對能量代謝和脂肪沉積的調(diào)控功能受到廣泛關(guān)注��,但各細胞類群間互作介導(dǎo)的代謝調(diào)控機制仍不清楚�����。中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所印遇龍院士團隊以脂肪型桃源黑豬和瘦肉型杜洛克豬為研究對象���,創(chuàng)新性利用單核-空間轉(zhuǎn)錄組聯(lián)合分析技術(shù),從肌肉與脂肪組織互作的新穎角度深入揭示了豬背最長肌中脂肪源性與肌源性細胞之間密切的對話關(guān)系��,證實了脂肪源性成纖維成脂祖細胞(FAPs)是骨骼肌中分泌蛋白的重要來源,參與細胞間通訊���;解析了該分泌蛋白所構(gòu)建的骨骼肌微環(huán)境調(diào)控肌纖維類型組成和肌肉代謝模式的分子機制�,并篩選出多個參與“肌-脂互作”的關(guān)鍵肌細胞因子(myokines)和脂肪細胞因子(adipokines)����。研究成果不僅為豬肉品質(zhì)的營養(yǎng)調(diào)控和遺傳育種提供了理論基礎(chǔ)與潛在靶點�����,也為以豬為動物模型研究人類肥胖等代謝性疾病開拓了嶄新的思路和方法�����。據(jù)悉�,2023年,研究團隊曾受邀發(fā)表前沿論述��,系統(tǒng)總結(jié)了細胞因子與外泌體microRNA介導(dǎo)的“肌-脂互作”及其代謝調(diào)控機制����,并提出新的觀點與思考,引起廣泛關(guān)注��。研究成果分別以snRNA-Seq and Spatial Transcriptome Reveal Cell–Cell Crosstalk Mediated Metabolic Regulation in Porcine Skeletal Muscle和Cytokines and exosomal miRNAs in skeletal muscle–adipose crosstalk為題發(fā)表在國際重要期刊Journal of Cachexia,Sarcopenia and Muscle(2025)和Trends in Endocrinology & Metabolism(2023),博士研究生郭鎏為論文第一作者�,李鳳娜研究員和中國工程院院士印遇龍研究員為共同通訊作者。該研究得到了國家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金重點項目(U22A20516)�����、國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-35)���、長沙市重大專項(kh2401015)等項目的聯(lián)合資助����。論文鏈接:1?2細胞因子和外泌體microRNA介導(dǎo)肌肉-脂肪組織互作豬骨骼肌微環(huán)境“肌-脂互作”機制

2025-03-14

-

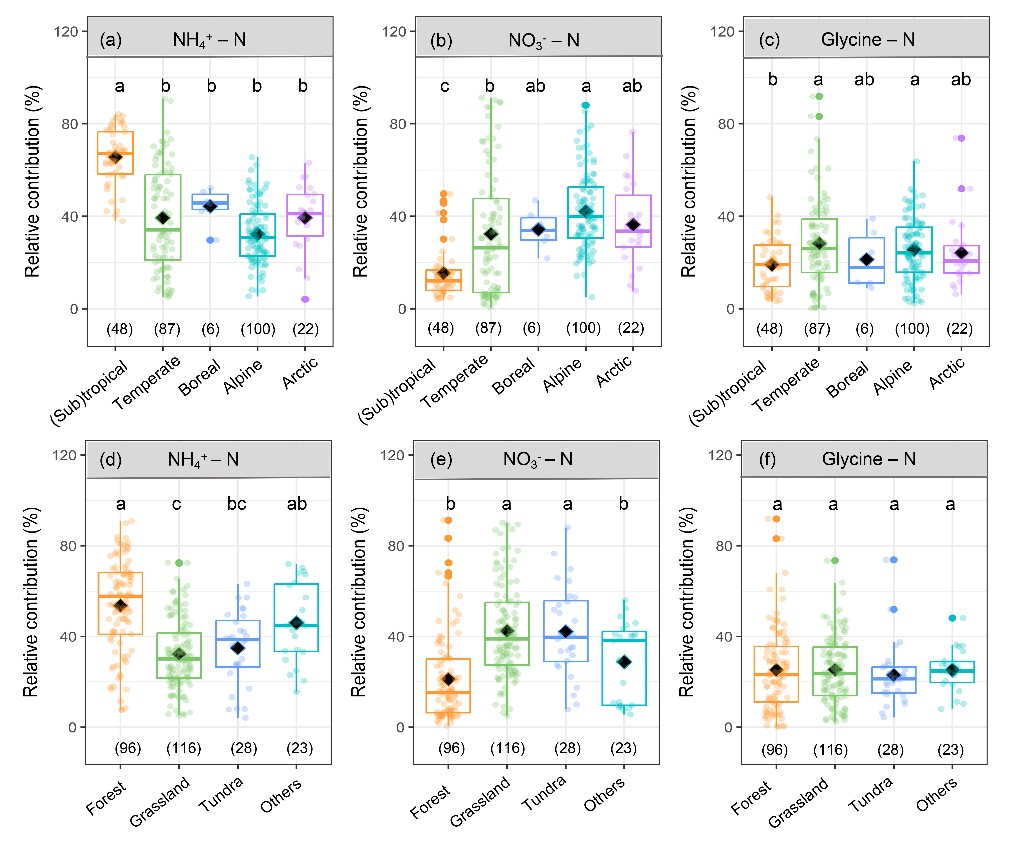

華南植物園揭示自然生態(tài)系統(tǒng)植物氮素吸收偏好的全球格局及驅(qū)動因子

植物氮素獲取策略決定著生態(tài)系統(tǒng)生物量累積和碳動態(tài)�����,明晰植物氮素獲取策略以及驅(qū)動因子對于預(yù)測未來氣候變化背景下植被生產(chǎn)力維持以及陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能至關(guān)重要���。植物對土壤不同形態(tài)氮的吸收偏好是重要的氮素獲取策略之一����,然而���,全球尺度上植物氮素吸收偏好的變化規(guī)律和驅(qū)動因子尚不清楚����。研究人員基于全球自然生態(tài)系統(tǒng)15N標(biāo)記實驗數(shù)據(jù)庫,明晰了植物對土壤銨態(tài)氮���,硝態(tài)氮以及有機氮(以甘氨酸為例)的相對吸收比例分別為41.6?±?1.1%,32.8?±?1.2%和25.6?±?0.9%���。研究結(jié)果同時強調(diào)了植物氮素吸收偏好的緯度變化規(guī)律以及生物(植物類型)和非生物(氣候��、土壤)驅(qū)動機理�。銨態(tài)氮和硝態(tài)氮分別在(亞)熱帶地區(qū)和高緯度氣候區(qū)對植物氮吸收有更高的貢獻比例,植物對銨態(tài)氮的偏好模式主要受年平均溫度和土壤氮可利用性驅(qū)動��;不同的是����,硝態(tài)氮的偏好模式同時受到生物(植物類型)和非生物(氣候、土壤)因素驅(qū)動����。該研究在全球尺度上揭示了自然生態(tài)系統(tǒng)植物氮素吸收偏好的變化規(guī)律和驅(qū)動因子,為深入理解全球變化背景下植物氮素獲取策略以及準(zhǔn)確評估氮獲取策略引起的碳固存變化提供了重要依據(jù)�。相關(guān)研究結(jié)果以“Plant nitrogen uptake preference and drivers in natural ecosystems at the global scale”為題發(fā)表在植物科學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊New Phytologist(《新植物學(xué)家》)(IF5-year?= 10.2)。中國科學(xué)院華南植物園毛晉花為第一作者����,中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所牛書麗研究員為通訊作者����。該項研究得到國家自然科學(xué)基金項目����、國家重點研發(fā)計劃、國家博士后項目等資助�。論文鏈接:https://doi.org/10.1111/nph.70030該項研究是毛晉花博士基于氮穩(wěn)定同位素手段開展生態(tài)系統(tǒng)氮循環(huán)系列研究中的一個重要部分。前期相關(guān)研究包括揭示大氣氮沉降在南亞熱帶森林中的去向(Global Change Biology 2022���,?https://doi.org/10.1111/gcb.16005)��,闡明土壤氮穩(wěn)定同位素自然豐度和氮循環(huán)對干旱的閾值響應(yīng)(Global Change Biology 2024����,https://doi.org/10.1111/gcb.17357)以及氮穩(wěn)定同位素自然豐度指示土壤氮循環(huán)在不同森林之間的差異性(Plant and Soil 2024����,https://doi.org/10.1007/s11104-024-06523-y),上述系列研究得到鄭棉海研究員����、莫江明研究員等指導(dǎo)�。圖1.?植物氮素吸收偏好在不同氣候區(qū)域和生態(tài)系統(tǒng)類型之間的差異圖2.?不同植物類型氮素吸收偏好的差異

2025-03-13