-

南海海洋所?|?番紅硨磲和長硨磲人工種間雜交及應(yīng)用獲新進展

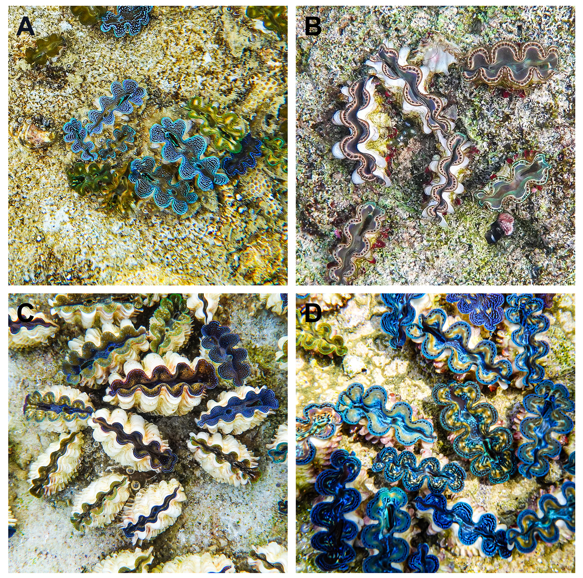

近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室喻子牛研究員團隊�����,在番紅硨磲和長硨磲人工種間雜交及應(yīng)用獲新進展����,研究團隊以長硨磲和番紅硨磲為材料,采用雙列雜交模式進行遠緣雜交�,獲得了長硨磲和番紅硨磲雜交新品系,該品系在生長率�����、存活率和外套膜顏色方面具有顯著優(yōu)勢��,在水族觀賞市場及未來養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有著潛在的應(yīng)用前景��。相關(guān)成果發(fā)表于國際水產(chǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊Aquaculture Reports����,副研究員李軍為論文第一作者,研究員喻子牛和研究員張躍環(huán)為并列通訊作者�。硨磲作為珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵框架物種,不僅在維護生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用�,同時還是一種重要的水族觀賞生物。然而���,由于過度捕撈��,天然硨磲資源遭到了嚴重破壞����,硨磲資源急劇下降。其中����,番紅硨磲是硨磲家族中最小的種類,每年僅生長3-4厘米����,但是它卻是硨磲科中外套膜顏色最為鮮艷、外形最為美麗的品種�����。長硨磲是中型物種���,每年最快生長量為6 - 7厘米,而且具有十分美觀密集的鱗片��。因此�����,二者雜交有可能產(chǎn)生具有極其優(yōu)良遺傳特性的雜交品種�����。本研究首次在國際上開展了這兩種硨磲的種間雜交研究,并對各實驗組相關(guān)性狀(生長�����、存活和外套膜顏色)進行了比較分析�,創(chuàng)造了新型硨磲種質(zhì)資源。結(jié)果表明:經(jīng)過一周年養(yǎng)殖�����,相對于番紅硨磲大?�。?4.74±4.62 mm)而言�,以長硨磲為母本的雜交子代(56.84±6.53 mm)生長速度提高了27.04%;相對于番紅硨磲存活率(24.47 ± 1.51%)而言�,其雜交子代(13.33±2.49%)存活性能提高了83.57%;最為關(guān)鍵的�����,雜交硨磲的貝殼外形和外套膜顏色呈現(xiàn)出豐富的多樣性����,既繼承了番紅硨磲的鮮艷色彩,又融合了長硨磲獨特的紋理特征���,表現(xiàn)出極高的觀賞價值�����。該成果得到了國家貝類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系����、國家重點研發(fā)計劃、廣東省重點研發(fā)計劃�����、海南省重點研發(fā)��、福建省科特派項目�����、廣州市重點研發(fā)計劃和深圳市自然科學(xué)基金面上等項目聯(lián)合資助�。圖1 硨磲雜交子代外套膜顏色(A:番紅硨磲���;B:長硨磲�;C:番紅硨磲♀×長硨磲♂�;C:長硨磲♀×番紅硨磲♂)相關(guān)論文信息: Li J.,Ma H.,Qin Y.,Wei J.,Liu W.,Zhao Z.,Mi N.,Li J.,Yue C.,Xing Q.,Yu Z.*,Zhang Y.*. (2025). Development and characteristics of artificial interspecific hybridization between Tridacna maxima and T. crocea. Aquaculture Reports. 2025,41: 102694原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513425000808

2025-03-04

-

深圳先進院劉陳立團隊牽頭揭示合成細菌抗腫瘤關(guān)鍵原理

北京時間3月4日�,一項發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》的最新研究有望給癌癥治療帶來全新希望:科學(xué)家們成功破解了腫瘤與細菌之間的“對話”機制����,首次揭示了細菌抗腫瘤的關(guān)鍵原理,為利用細菌治療惡性實體瘤提供了全新的思路����。北京時間3月4日,一項發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《細胞》的最新研究有望給癌癥治療帶來全新希望:科學(xué)家們成功破解了腫瘤與細菌之間的“對話”機制����,首次揭示了細菌抗腫瘤的關(guān)鍵原理,為利用細菌治療惡性實體瘤提供了全新的思路����。該項研究由中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院研究員、定量合成生物學(xué)全國重點實驗室主任劉陳立牽頭��,聯(lián)合中國科學(xué)院上海營養(yǎng)與健康研究所肖意傳研究員團隊完成�����。文章上線截圖該研究也是繼2024年劉陳立與趙國屏在《自然綜述:生物工程》上首次闡釋“定量合成生物學(xué)”研究范式和學(xué)科內(nèi)涵之后����,定量合成生物學(xué)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的生動示范�����。深圳先進院前博士后常志廣���、郭旋,研究員李雪飛����、博士后臧中盛,上海營養(yǎng)與健康所王艷博士是文章共同第一作者����。劉陳立研究員和肖意傳研究員為文章共同通訊作者。細菌療法的百年突破劉陳立(左一)牽頭團隊首次揭示細菌抗腫瘤關(guān)鍵原理雖然早在150多年前���,就有科學(xué)家用細菌來治療實體瘤�。然而��,由于細菌療法缺乏安全性和穩(wěn)定療效���,其如曇花一現(xiàn)般匿跡在歷史中,鮮有問津��。近年來,合成生物學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展讓細菌療法重新煥發(fā)生機��。盡管越來越多的“細菌制劑”被報道�����,但尚未有成功走向臨床的案例��,究其原因是細菌療法仍存在幾個關(guān)鍵問題未能解決:“細菌怎么逃避先天免疫系統(tǒng)的攻擊�����?” “細菌如何激發(fā)抗腫瘤免疫����?”“如何確保細菌療法的安全性?”等等�����?��!芭c傳統(tǒng)藥物不同���,細菌是活的��,細菌能在腫瘤中存活����,說明它們能逃避免疫系統(tǒng)的攻擊��;同時�����,細菌又能抑制腫瘤生長��,這表明它們還能激活抗腫瘤的免疫反應(yīng)”�����,劉陳立研究員解釋道����。“這種看似矛盾的現(xiàn)象�,正是因為我們對細菌與腫瘤之間的‘對話’機制還不了解。弄清楚這種‘對話’機制對于設(shè)計出更安全有效的治療方案很重要�?����!睘榇耍?017年起���,劉陳立團隊開始將定量合成生物學(xué)的研究思路應(yīng)用于細菌治療腫瘤的研究中�。研究團隊歷時8年���,成功揭示了腫瘤與細菌之間的“對話機制”��。這項研究不僅填補了細菌治療腫瘤領(lǐng)域的理論空白���,還為未來的癌癥治療提供了全新的策略。破解細菌與腫瘤的“秘密對話”團隊交流實驗進展這項研究始于劉陳立團隊對細菌治療腫瘤的早期觀察�。他們通過構(gòu)建一種特殊的合成菌株,發(fā)現(xiàn)合成細菌在結(jié)腸癌��、黑色素瘤�����、膀胱癌等多種疾病動物模型上具有優(yōu)異的治療效果�����,展現(xiàn)了其治療腫瘤潛在的靶向性和廣譜性。那么�����,細菌究竟是如何抑制腫瘤的�?又是如何不被機體的免疫系統(tǒng)當作“敵人”消滅?細菌與腫瘤之間到底“說了什么”�����?研究人員發(fā)現(xiàn)���,細菌通過一種叫做白介素-10的信號分子與腫瘤內(nèi)的免疫細胞進行“對話”��,讓腫瘤內(nèi)的巨噬細胞產(chǎn)生更多的白介素-10�����,向細菌的天敵——中性粒細胞施了“定身術(shù)”���,使其無法運動,從而讓細菌躲過免疫細胞的“追捕”����。與此同時���,細菌為了自身生存所激發(fā)出的白介素-10信號分子,碰巧“喚醒”了腫瘤內(nèi)的“沉睡士兵”CD8+?T細胞���,使它們重新武裝起來,對腫瘤發(fā)起猛烈攻擊��。正是這種“歪打正著”的機制讓細菌既躲過了“被殺”�����,又攻擊了腫瘤��。那么����,細菌治療腫瘤怎么保證安全性?劉陳立團隊發(fā)現(xiàn)免疫細胞中存在一種“遲滯效應(yīng)”機制�����,這種機制使腫瘤組織中的白介素-10受體水平高�,正常組織中的白介素-10受體水平低���。通過采集分析27種不同癌癥患者的臨床樣本,團隊驗證了這一機制���。這種差異性使細菌只能在瘤內(nèi)躲避抗菌免疫細胞的追殺�����,并在正常組織器官中被有效清除�,從而保證了細菌治療的安全性�。“造物致知”����,癌癥治療有望邁入“精準時代”研究人員將該療法在多種動物模型中進行驗證,結(jié)果顯示�,這種合成生物改造的細菌能夠顯著抑制多種腫瘤的生長、復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移���。這項研究的突破性意義在于�,研究團隊首次揭示了細菌抗腫瘤的關(guān)鍵機制���,為利用合成生物技術(shù)精準改造細菌提供了理論指導(dǎo)���。該研究標志著細菌療法從“以毒攻毒”邁向了“精準調(diào)控”的新時代�?���!巴ㄟ^合成生物實驗和定量數(shù)學(xué)模型的結(jié)合,我們精確地模擬了細菌在腫瘤內(nèi)的行為��,從而設(shè)計出更高效的療法�,這就像發(fā)現(xiàn)了合成生物系統(tǒng)和免疫系統(tǒng)的‘神秘對話’,使科學(xué)家能夠重新編程合成生物系統(tǒng)��,為癌癥治療打開全新思路��?���!毖芯繄F隊表示���。目前該項研究正在向臨床試驗推進�����。未來��,醫(yī)生通過檢測患者腫瘤組織中白介素-10受體的表達水平�����,可精準篩選出適合接受細菌治療的患者��,為制定個性化治療方案提供科學(xué)依據(jù)�����。同時�,工程化改造的抗瘤菌也可以作為智能遞送載體,實現(xiàn)治療藥物的精準釋放��。這種創(chuàng)新模式����,成功突破了傳統(tǒng)給藥系統(tǒng)的局限性,有望為惡性腫瘤治療開辟新路徑����。

2025-03-04

-

國家重點研發(fā)計劃項目啟動暨項目實施方案論證會召開

2月26日,“十四五”國家重點研發(fā)計劃“典型脆弱生態(tài)系統(tǒng)保護與修復(fù)”重點專項項目“南嶺山地生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)與生態(tài)安全保障技術(shù)”啟動暨實施方案論證會在華南植物園順利召開�。該項目由中國科學(xué)院華南植物園牽頭,聯(lián)合了中山大學(xué)、中南林業(yè)科技大學(xué)�����、中國環(huán)境科學(xué)研究院�����、中國林業(yè)科學(xué)研究院熱帶林業(yè)研究所���、生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所�、廣東省科學(xué)院動物研究所�、廣東省科學(xué)院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)���、韶關(guān)市林業(yè)科學(xué)研究所共10家單位共同開展。會議采用線上線下相結(jié)合的方式���。參加會議的主要專家有中國21世紀議程管理中心委派的項目跟蹤專家中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所王克林研究員和浙江農(nóng)林大學(xué)秦華教授���,實施方案論證專家組主要有劉世榮院士、歐陽志云院士�、李芳柏研究員、黨志教授、周順桂教授�、朱東強教授、何孟常教授����、趙曉麗研究員、張全發(fā)研究員和任海研究員����。出席的各級領(lǐng)導(dǎo)有中國21世紀議程管理中心生態(tài)環(huán)境處劉榮霞副處長和項目主管邵奕銘、中國科學(xué)院可持續(xù)發(fā)展研究局任小波處長以及華南植物園閆俊華副主任��。以上嘉賓以及項目負責人����、課題負責人、研究骨干成員�����、科研管理部門相關(guān)同志等40余人參加了項目啟動會��,啟動會和實施方案論證會分別由閆俊華副主任和劉世榮院士主持�。首先,閆俊華代表項目牽頭單位致辭��,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、專家的長期支持�����,表示華南植物園將為項目的實施提供各項工作保障��,確保項目順利推進�����。任小波和劉榮霞分別代表項目推薦單位和管理單位致辭����。任小波對項目實施提出了指導(dǎo)意見,希望項目組立足南嶺現(xiàn)狀�����,在專家組的指導(dǎo)下��,進一步完善和落實實施方案��,同時預(yù)祝項目圓滿完成各項任務(wù)��。劉榮霞副處長重點介紹了生態(tài)專項的新要求���、新規(guī)定以及正面清單管理工作����。在實施方案論證環(huán)節(jié)���,項目首席魯顯楷和各課題負責人分別對項目和課題的研究目標���、研究內(nèi)容、研究方案��、技術(shù)路線�、任務(wù)分解、進度安排等方面進行了詳細匯報����。該項目圍繞南方丘陵山地帶生態(tài)安全屏障建設(shè)科技需求,針對南嶺山地生態(tài)系統(tǒng)功能降低�����、生物多樣性下降���、生態(tài)安全保障能力不足等問題�,開展南嶺山地生物多樣性時空變化規(guī)律、生態(tài)系統(tǒng)退化機制��、生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能權(quán)衡等研究��,研發(fā)受損天然林�����、退化農(nóng)林復(fù)合系統(tǒng)等生態(tài)系統(tǒng)功能與穩(wěn)定性提升技術(shù)���,提出重要保護物種的棲息地恢復(fù)與重建技術(shù)�,建立南嶺山地生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)和生態(tài)安全保障模式并開展應(yīng)用示范���。專家組對項目和課題實施方案給予了充分肯定����,并提出了具體意見與建議����,尤其是圍繞標志性成果開展工作,服務(wù)于鄉(xiāng)村振興和綠色發(fā)展等戰(zhàn)略���。經(jīng)討論和質(zhì)詢����,專家組一致同意通過項目實施方案�����。最后����,魯顯楷表示將按照項目專家組建議,完善和優(yōu)化項目與課題實施方案�,加強項目的實施管理以及各課題間的配合與互動,按時高質(zhì)量完成項目各項任務(wù)指標�。實施方案論證會現(xiàn)場與會人員合影

2025-03-03

-

南海海洋所?|?深海雙殼貝類殼基質(zhì)蛋白生物礦化功能的演化與環(huán)境適應(yīng)特性取得新進展

近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所海洋生物技術(shù)與遺傳學(xué)科組何毛賢團隊在海馬冷泉深海貝類生物礦化機制研究中獲得新進展�。近日,中國科學(xué)院南海海洋研究所海洋生物技術(shù)與遺傳學(xué)科組何毛賢團隊在海馬冷泉深海貝類生物礦化機制研究中獲得新進展���。相關(guān)成果"Proteomics of the shell matrix proteins and functional analysis of Am13 and AmKaSPI from the shell of Archivesica marissinica"(碩士研究生劉冬婷�����、林泳儀為共同第一作者��,副研究員石禹為通訊作者)和"Proteomic and functional analysis of the shell matrix proteins and the multifunctional Gh26 regulates biomineralization in the Gigantidas haimaensis"(碩士研究生劉冬婷����、李沛霖為共同第一作者,副研究員石禹為通訊作者)近日在International Journal of Biological Macromolecules上正式發(fā)表�。處于海底極端環(huán)境的冷泉,深度超過550m�,具有黑暗、低溫����、低pH、高壓����、富含錳、鐵��、鋅�、銅等重金屬、高濃度的甲烷和硫化氫等眾多不利于生物生存的環(huán)境特征���,實則卻具有非常豐富的生物多樣性���,軟體動物門、節(jié)肢動物門和環(huán)節(jié)動物門大約構(gòu)成了冷泉區(qū)90%以上的生物種類�����,其中,有殼的大型底棲貝類的種類最多���、分布最為廣泛。深海海馬偏頂蛤(Gigantidas haimaensis)和中國海伴溢蛤(Archivesica marissinica)是海馬冷泉活動區(qū)的主要優(yōu)勢種之一�����。貝殼的形成是貝類生長發(fā)育的重要組成部分�����,與生物礦化有關(guān)���,而生物礦化中最受關(guān)注的問題之一��,是少量的有機質(zhì)如何調(diào)控無機離子有序沉積到固相�,有機質(zhì)中的殼基質(zhì)蛋白(Shell matrix protein��,SMP)被認為是調(diào)控這些結(jié)構(gòu)形成的關(guān)鍵因素��,因而研究SMP的特點���、功能����、調(diào)控作用對于了解貝殼生物礦化的原理有重要意義。以往SMPs的研究主要聚焦于淺海軟體動物����,對深海貝類的SMP認知還非常有限。研究團隊揭示�����,海馬大偏頂蛤的殼具有獨特的六層結(jié)構(gòu)�,且珍珠層由整塊的文石構(gòu)成,這與淺海軟體動物的結(jié)構(gòu)存在顯著差異(圖1)���。利用液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜(LC-MS/MS)技術(shù)分析海馬大偏頂蛤的貝殼����,鑒定出231種SMPs���。通過與13種淺海貝類的SMPs比對發(fā)現(xiàn)了兩個保守的SMPs(SMP-1和Pif-like)�����,暗示生物礦化功能的保守性�����。此外�����,研究還發(fā)現(xiàn)了一種特有的SMP命名為Gh26�。體外結(jié)晶實驗表明Gh26重組蛋白能同時與文石和方解石結(jié)合�����,抑制文石和方解石的結(jié)晶�,起負調(diào)控作用。同時在文石結(jié)晶體系中高濃度的Gh26可以誘導(dǎo)方解石成核并抑制文石成核(圖2)��。揭示了Gh26在調(diào)節(jié)晶體形態(tài)上的多功能性�����。圖1 深海海馬大偏頂蛤貝殼微觀結(jié)構(gòu)圖2 Gh26重組蛋白體外調(diào)控方解石�、文石結(jié)晶形成中國海伴溢蛤的外殼由文石片或微顆粒聚成復(fù)雜的不規(guī)則結(jié)構(gòu),分半透明內(nèi)殼與非透明外殼,均多層疊合���。內(nèi)殼層由文石針狀垂直交錯結(jié)構(gòu)與粒狀均質(zhì)結(jié)構(gòu)組成�����,且均質(zhì)層中嵌有兩層薄肌棱柱層����。橫截面顯“菊花”樣六角文石片堆疊���,有黑洞和縫隙�����。外殼層為不同大小文石顆粒均質(zhì)結(jié)構(gòu)(圖3)����。在本研究中���,鑒定出266種SMPs��,并通過和13種淺海貝類SMPs的比較發(fā)現(xiàn)了兩種核心的保守SMPs(AmSMP1和Pif-like)���,暗示了生物礦化功能的保守性��。同時通過轉(zhuǎn)錄組和蛋白組序列比對�����,研究發(fā)現(xiàn)了一種特異性的SMP��,命名為Am13��,以及一種具有Kazal結(jié)構(gòu)域的高度表達的SMP��,命名為AmKaSPI。通過體外結(jié)晶實驗發(fā)現(xiàn)Am13負調(diào)控方解石形成����,正向調(diào)控文石形成,同時在高濃度下抑制文石晶體大小生長��。AmKaSPI通過增強成核和聚集以及誘導(dǎo)CaCO3晶體的形態(tài)變化��,積極調(diào)節(jié)方解石和文石的形成�����,同時能促進方解石形態(tài)變化,形成十字星形結(jié)構(gòu)(圖4)�。這可能是SMP形成“菊花”狀棱柱層的關(guān)鍵。圖3 中國海伴溢蛤貝殼微觀結(jié)構(gòu)圖4 AmKaSPI重組蛋白體外調(diào)控方解石���、文石結(jié)晶形成本研究揭示了兩種深海貝類殼基質(zhì)蛋白的組成����,發(fā)現(xiàn)了保守性的核心SMP�����,解析了特異性SMP的礦化調(diào)控機制����,研究結(jié)果不僅有助于深入理解深海貝類的環(huán)境適應(yīng)機制,深化對極端環(huán)境生物適應(yīng)性的認知��,填補深海生物極端環(huán)境適應(yīng)的礦化理論空白��,還為深海資源開發(fā)����、海洋環(huán)境保護及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用提供了理論支撐與技術(shù)儲備,具有顯著的科學(xué)與戰(zhàn)略價值���。該研究得到了廣東省自然科學(xué)基金青年提升項目�、廣東省基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大專項和廣東省科技計劃項目的聯(lián)合資助。相關(guān)論文信息:Dongting Liu#,Yongyi Lin#,Maoxian He,Yu Shi*,Proteomics of the shell matrix proteins and functional analysis of Am13 and AmKaSPI from the shell of Archivesica marissinica. International Journal of Biological Macromolecules,2025,288: 138767.Dongting Liu#,Peilin Li#,Maoxian He,Yu Shi*,Proteomic and functional analysis of the shell matrix proteins and the multifunctional Gh26 regulates biomineralization in the Gigantidas haimaensis. International Journal of Biological Macromolecules,2025,305: 140871.文章鏈接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39675600/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39952539/<!--!doctype-->

2025-02-28

-

南海海洋所?|?研究發(fā)現(xiàn)非經(jīng)典內(nèi)在終止子促進毒素-抗毒素系統(tǒng)介導(dǎo)的接合耐藥質(zhì)粒傳播

中國科學(xué)院南海海洋研究所王曉雪研究員團隊在接合質(zhì)粒上的毒素-抗毒素系統(tǒng)(Toxin?Antitoxin��,TA)促進耐藥質(zhì)粒傳播機制研究方面取得重要進展����。相關(guān)研究成果以"A Noncanonical Intrinsic Terminator in the HicAB Toxin?Antitoxin Operon Promotes the Transmission of Conjugative Antibiotic Resistance Plasmids"為題,于2月27日在線發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research���,最新影響因子16.7)�����。南海海洋所2021級直博生林兼仲�,博士后尼松偉(已出站)����,博士后李百元(已出站)�����,以及南海海洋所研究員郭云學(xué)�����,為論文共同第一作者,研究員王曉雪為論文通訊作者���。中國科學(xué)院南海海洋研究所王曉雪研究員團隊在接合質(zhì)粒上的毒素-抗毒素系統(tǒng)(Toxin?Antitoxin���,TA)促進耐藥質(zhì)粒傳播機制研究方面取得重要進展。相關(guān)研究成果以"A Noncanonical Intrinsic Terminator in the HicAB Toxin?Antitoxin Operon Promotes the Transmission of Conjugative Antibiotic Resistance Plasmids"為題����,于2月27日在線發(fā)表于國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research,最新影響因子16.7)�����。南海海洋所2021級直博生林兼仲�����,博士后尼松偉(已出站)����,博士后李百元(已出站),以及南海海洋所研究員郭云學(xué)��,為論文共同第一作者,研究員王曉雪為論文通訊作者�。盡管多種策略被指定來限制抗生素濫用,但通過接合型質(zhì)粒傳播的抗生素耐藥基因的傳播仍然是一場全球公共衛(wèi)生領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)���。攜帶粘菌素耐藥基因mcr-1的IncI2類型質(zhì)粒在全球范圍內(nèi)廣泛傳播����,即使在粘菌素被禁止作為飼料添加劑后仍在臨床中持續(xù)存在�����。這些質(zhì)粒通常攜帶多對TA系統(tǒng)�,但TA系統(tǒng)的功能差異及其在抗生素限用后持續(xù)傳播的機制仍不明確。研究團隊對攜帶mcr-1耐藥基因的IncI2類型質(zhì)粒上兩大類TA系統(tǒng)進行����,研究發(fā)現(xiàn)HicAB(而非StbDE)系統(tǒng)是增強質(zhì)粒間水平競爭的關(guān)鍵成癮模塊,闡明了HicAB通過重編程TA系統(tǒng)的轉(zhuǎn)錄控制質(zhì)粒競爭力的新策略���。與傳統(tǒng)的II型TA系統(tǒng)不同�����,IncI2質(zhì)粒上的HicAB系統(tǒng)利用毒素基因位于抗毒素基因上游的布局����,引入了非經(jīng)典內(nèi)在轉(zhuǎn)錄終止子���,提高毒素蛋白與抗毒素蛋白的比例發(fā)揮“成癮效應(yīng)”�����。這種新編程的TA轉(zhuǎn)錄模式顯著增強了無抗生素選擇壓力下的質(zhì)粒競爭力和質(zhì)粒存續(xù)能力��。本研究闡明了TA操縱子調(diào)控網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)重構(gòu)機制對質(zhì)粒在微生物群落中獲得定殖優(yōu)勢的影響����,為靶向控制耐藥基因傳播提供了關(guān)鍵理論依據(jù)����。研究聚焦IncI2型接合質(zhì)粒這類重要耐藥基因載體,其作為多粘菌素和β-內(nèi)酰胺類耐藥基因快速傳播的核心媒介����,在抗生素濫用背景下于環(huán)境中顯著富集。值得注意的是��,這類質(zhì)粒展現(xiàn)出獨特的生態(tài)適應(yīng)性優(yōu)勢:其宿主適應(yīng)性代價較低���,即便在抗生素使用受限的情況下仍能穩(wěn)定存續(xù)���,最終演化為耐藥基因和毒力因子傳播的重要載體�。研究表明通過靶向TA系統(tǒng)開發(fā)特異性抑制劑可有效消解這類"基因傳播工具"的生態(tài)適應(yīng)性優(yōu)勢��,該發(fā)現(xiàn)為臨床及環(huán)境領(lǐng)域遏制耐藥基因傳播提供了重要的干預(yù)靶點���,對完善耐藥性傳播防控策略具有顯著科學(xué)價值�。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金�、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項、“海洋負排放”國際大科學(xué)計劃�����、廣東省本土創(chuàng)新團隊項目和南海海洋所基礎(chǔ)前沿與創(chuàng)新發(fā)展 “一體化”項目等項目的資助�。相關(guān)論文信息:https://academic.oup.com/nar/article/53/5/gkaf125/8044955?searchresult=1非經(jīng)典內(nèi)在終止子促進毒素-抗毒素系統(tǒng)介導(dǎo)的接合耐藥質(zhì)粒傳播<!--!doctype-->

2025-02-28

-

華南植物園揭示熱帶珊瑚島植物適應(yīng)機制與物種篩選關(guān)鍵性狀

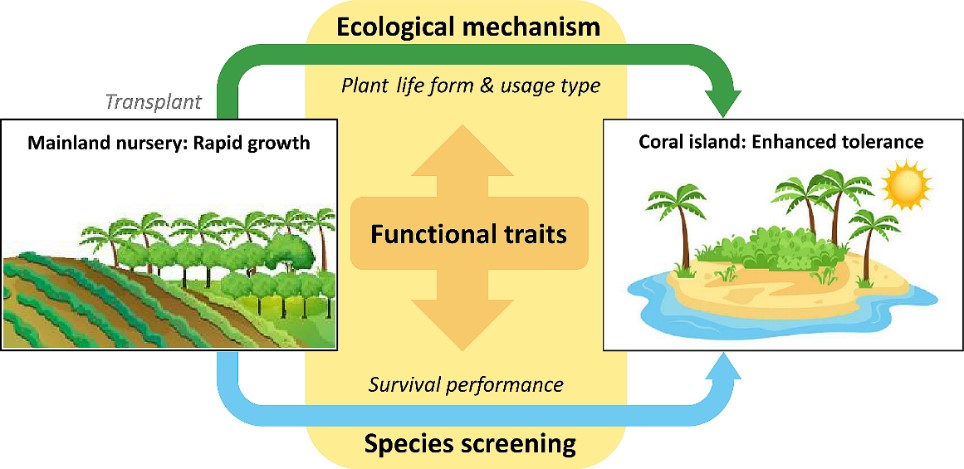

熱帶珊瑚島廣泛分布于我國南海海域,其地理位置與生態(tài)環(huán)境獨特��,具有重要的戰(zhàn)略意義和自然資源價值����。然而,這些島礁常年面臨高溫、強光��、季節(jié)性干旱和土壤貧瘠等惡劣環(huán)境條件����,不僅導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)脆弱易退化��,也對植物的生長和存活構(gòu)成了嚴重威脅����,亟需開展植物的生態(tài)適應(yīng)性研究和恢復(fù)物種篩選工作。中國科學(xué)院華南植物園恢復(fù)生態(tài)學(xué)研究團隊的研究人員��,以56種熱帶海岸帶典型植物物種為研究對象����,通過野外實地測定和對比分析,系統(tǒng)研究了熱帶人工苗圃與熱帶珊瑚島兩種生境下植物結(jié)構(gòu)與生理性狀的差異(圖1)�����。研究發(fā)現(xiàn)����,與資源充足、生境良好的苗圃植物相比,熱帶珊瑚島植物采取了資源保守型策略�,降低生長并顯著增強了抗逆性,優(yōu)先分配有限的資源用于構(gòu)建堅韌的葉片�、提升抗氧化能力,以應(yīng)對惡劣的環(huán)境條件(圖2)�����。同時��,葉片厚度���、株高�、柵欄組織及海綿組織厚度與島上物種存活率呈現(xiàn)顯著相關(guān)性���,可作為篩選熱帶珊瑚島植被恢復(fù)物種的關(guān)鍵性狀指標�����,并以此為基礎(chǔ)�,推薦了海島生態(tài)恢復(fù)的適生物種名單����。該研究為揭示熱帶珊瑚島植物在極端環(huán)境下的適應(yīng)機制及植被恢復(fù)物種篩選提供了關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持和理論依據(jù)��,對熱帶珊瑚島進一步構(gòu)建近自然植被和維持生態(tài)系統(tǒng)功能具有重要意義����。相關(guān)研究成果以“Plant key functional traits in species adaptation and screening for vegetation restoration on coral islands”為題���,發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊Journal of Environmental Management(《環(huán)境管理雜志》)(IF =8.0)上。華南植物園碩士研究生謝雨辰為論文的第一作者����,劉慧研究員為論文的通訊作者。上述研究得到國家重點研發(fā)計劃���、國家自然科學(xué)基金�����、廣東省自然科學(xué)基金杰出青年項目��、中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會優(yōu)秀會員和華南植物園青年人才專項等的支持����。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124545圖1. 基于植物功能性狀的熱帶珊瑚島植物適應(yīng)機制探討與恢復(fù)物種篩選圖2. 熱帶苗圃與熱帶珊瑚島物種基于25個植物功能性狀的主成分分析

2025-02-27

-

亞熱帶所?|?人工濕地在牛蛙養(yǎng)殖尾水處理中的微生物作用機制取得新進展

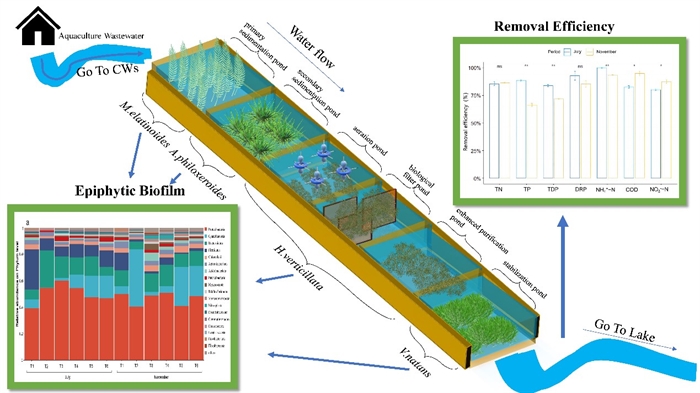

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在全球都得到了迅速發(fā)展��,在滿足日益增長的水產(chǎn)品需求的同時,也帶來了顯著的環(huán)境挑戰(zhàn)��。水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水富含有機物��、氮��、磷等營養(yǎng)物質(zhì)��,未經(jīng)有效處理直接排放會導(dǎo)致周圍水體富營養(yǎng)化��、生態(tài)失衡��。因此����,如何有效處理水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水已成為當前亟待解決的課題。盡管已有許多研究探討了人工濕地的處理效果����,但關(guān)于水生植物和微生物在水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水處理中綜合作用機制仍缺乏深入了解。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在全球都得到了迅速發(fā)展�,在滿足日益增長的水產(chǎn)品需求的同時,也帶來了顯著的環(huán)境挑戰(zhàn)�����。水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水富含有機物、氮����、磷等營養(yǎng)物質(zhì),未經(jīng)有效處理直接排放會導(dǎo)致周圍水體富營養(yǎng)化��、生態(tài)失衡��。因此�,如何有效處理水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水已成為當前亟待解決的課題��。盡管已有許多研究探討了人工濕地的處理效果��,但關(guān)于水生植物和微生物在水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水處理中綜合作用機制仍缺乏深入了解���。針對上述問題����,謝永宏研究員團隊研發(fā)了“四池兩壩”人工濕地(沉淀池��、第一過濾壩��、曝氣池�、第二過濾壩��、生物濾池�、沉水植物穩(wěn)定池)��,并在益陽市大通湖區(qū)牛蛙養(yǎng)殖基地構(gòu)建了示范基地��。該研究重點探討了水生植物和附生生物膜在牛蛙養(yǎng)殖尾水處理中的作用機制�。結(jié)果表明:(1)人工濕地系統(tǒng)對牛蛙養(yǎng)殖尾水總氮、總磷去除率均超過60%����,且能夠有效去除一系列污染物,但效果存在季節(jié)性差異��,表現(xiàn)為總氮去除具有較高的穩(wěn)定性���,而在磷去除季節(jié)波動明顯�����。(2)曝氣池顯著提高了溶氧濃度����,為7月的除磷和11月的除氮效果提供了基礎(chǔ)�����。(3)在曝氣池、生物濾池中�����,附生細菌的α-多樣性顯著高于其他池���,表明曝氣和生物濾池能夠為細菌群落提供更好的棲息環(huán)境��。(4)細菌群落結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出顯著的季節(jié)性變化��,如7月以厚壁菌門為主��,而11月以硝化螺旋菌門和酸桿菌門為主。(5)與硫代謝����、固氮和氧化磷酸化等相關(guān)的功能基因在曝氣池中表現(xiàn)出明顯的時間變化,說明生長期的變化及處理工藝的調(diào)整會直接影響生物膜內(nèi)功能基因的表達�����??梢?��,曝氣和水生植物(尤其是沉水植物)對水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水的處理效果發(fā)揮了重要作用,水生植物和附生生物膜的綜合作用至關(guān)重要���。在實際應(yīng)用中�����,加強水生植物管理和持續(xù)曝氣是“四池兩壩”人工濕地發(fā)揮作用的重要技術(shù)手段�。上述結(jié)果以Performance of a Multi-Stage Surface Flow Constructed Wet-land for the Treatment of Aquaculture Wastewater and Changes in Epiphytic Biofilm Formation為題近期發(fā)表在Microorganisms上�,研究得到湖南省創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)計劃科技合作項目、湖南省科技創(chuàng)新平臺計劃項目資助��。論文鏈接四池兩壩人工濕地凈化系統(tǒng)

2025-02-27

-

深圳先進院?| 數(shù)據(jù)驅(qū)動的層級化行為定量分析框架(Cell Reports)

神經(jīng)行為學(xué)(Neuroethology)是一個結(jié)合了神經(jīng)科學(xué)與動物行為學(xué)的交叉學(xué)科��,主要研究神經(jīng)系統(tǒng)如何控制行為�,以及行為如何反過來影響神經(jīng)系統(tǒng)的功能。其核心目標在于理解神經(jīng)系統(tǒng)如何將生物刺激轉(zhuǎn)化為自然行為���,自然行為由一系列動作構(gòu)成�����,這些動作根據(jù)特定規(guī)則以概率方式組合��,使得兩性個體能夠在不同條件下輸出恰當?shù)男袨?,從而維持個體生存、促進物種繁衍��。有效分析和量化具有多尺度和復(fù)雜動態(tài)特征的自然行為��,對于理解兩性行為差異背后的生物學(xué)意義��、解析驅(qū)動這些行為產(chǎn)生的性別差異性神經(jīng)機制�,進而理解理解不同物種在進化過程中行為的演變規(guī)律,具有重要的科學(xué)意義和潛在的應(yīng)用價值�。近年來,行為組學(xué)理論的形成和發(fā)展旨在以層級化的思路解析行為的內(nèi)在結(jié)構(gòu)�。同時,機器學(xué)習(xí)算法在定量姿勢估計和行為分割方面的進展�����,也推動了將連續(xù)行為分解為可量化的動作模塊的進程�。然而�����,缺乏通用的行為學(xué)分析框架����,仍是將行為組學(xué)理論應(yīng)用于神經(jīng)行為學(xué)�����、應(yīng)激神經(jīng)生物學(xué)�����、系統(tǒng)生物學(xué)����、藥效學(xué)評價等領(lǐng)域進行具體行為分析的重要障礙�。神經(jīng)行為學(xué)(Neuroethology)是一個結(jié)合了神經(jīng)科學(xué)與動物行為學(xué)的交叉學(xué)科,主要研究神經(jīng)系統(tǒng)如何控制行為�����,以及行為如何反過來影響神經(jīng)系統(tǒng)的功能����。其核心目標在于理解神經(jīng)系統(tǒng)如何將生物刺激轉(zhuǎn)化為自然行為,自然行為由一系列動作構(gòu)成���,這些動作根據(jù)特定規(guī)則以概率方式組合�,使得兩性個體能夠在不同條件下輸出恰當?shù)男袨椋瑥亩S持個體生存����、促進物種繁衍。有效分析和量化具有多尺度和復(fù)雜動態(tài)特征的自然行為�����,對于理解兩性行為差異背后的生物學(xué)意義���、解析驅(qū)動這些行為產(chǎn)生的性別差異性神經(jīng)機制����,進而理解不同物種在進化過程中行為的演變規(guī)律�����,具有重要的科學(xué)意義和潛在的應(yīng)用價值����。近年來,行為組學(xué)理論的形成和發(fā)展旨在以層級化的思路解析行為的內(nèi)在結(jié)構(gòu)�����。同時�,機器學(xué)習(xí)算法在定量姿勢估計和行為分割方面的進展,也推動了將連續(xù)行為分解為可量化的動作模塊的進程����。然而,缺乏通用的行為學(xué)分析框架���,仍是將行為組學(xué)理論應(yīng)用于神經(jīng)行為學(xué)���、應(yīng)激神經(jīng)生物學(xué)、系統(tǒng)生物學(xué)�����、藥效學(xué)評價等領(lǐng)域進行具體行為分析的重要障礙���。文章上線截圖2月1日�,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院(簡稱“深圳先進院”)腦認知與腦疾病研究所(簡稱“腦所”)���、深港腦科學(xué)創(chuàng)新研究院王楓研究員團隊與王立平研究員團隊合作在Cell Reports在線發(fā)表題為“Hierarchical behavioral analysis framework as a platform for standardized quantitative identification of behaviors”的研究論文�����,利用應(yīng)激神經(jīng)生物學(xué)研究中廣泛使用的簡單易行的自發(fā)行為范式��,開發(fā)了層級化行為分析框架(Hierarchical Behavioral Analysis Framework,HBAF)�����,提供了一個通用����、標準、快速�����,以及分層定量的方式開展兩性神經(jīng)行為學(xué)研究的方法�。圖1. HBAF工作流程圖自發(fā)行為是在無主觀意圖或外部刺激的情況下發(fā)生的行為,對維持健康和調(diào)節(jié)軀體至關(guān)重要����。自發(fā)行為學(xué)實驗由動物本身而非實驗者來主導(dǎo),易操作的同時還能更準確地反映動物的內(nèi)部狀態(tài)�����。自發(fā)行為的變化可以反應(yīng)個體內(nèi)部狀態(tài)的偏差,這些偏差可能與潛在健康問題有關(guān)��,如疼痛和毒素暴露�、癲癇發(fā)作間期��、中風(fēng)恢復(fù)和自閉癥以及急性應(yīng)激等�����。為了建立一個易于理解和解釋的行為分析框架��,我們從自發(fā)行為的姿勢動力學(xué)�����、動作與動作集的時空特征及其內(nèi)在組織邏輯層面系統(tǒng)刻畫了兩性小鼠自發(fā)行為的特征����。研究結(jié)果表明,在不同情緒狀態(tài)�、晝夜節(jié)律和光照條件下,兩性小鼠的自發(fā)行為表現(xiàn)出不同的特征。這些特征由不同內(nèi)外因素驅(qū)動����,最終形成了差異性的行為模式。其中�����,嗅探是不同條件下自發(fā)行為動作轉(zhuǎn)換的樞紐節(jié)點�,計算嗅探與梳理的比例能高通量的準確區(qū)分自發(fā)行為狀態(tài)。HBAF為深入開展行為學(xué)研究提供了一個高效的平臺����,通過提供全面的分層行為數(shù)據(jù),在行為結(jié)構(gòu)理論知識與實際分析之間架起了一座橋梁�,還將為生物學(xué)、藥理學(xué)��、醫(yī)學(xué)以及相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域研究中的動物行為實驗分析和結(jié)果解讀提供全新的技術(shù)手段���。圖2. 研究發(fā)現(xiàn)示意圖深圳先進院腦所研究助理葉家霖(王楓團隊)為該論文第一作者(目前已赴比利時魯汶大學(xué)攻讀神經(jīng)生物學(xué)博士學(xué)位)���,深圳先進院腦所王楓研究員、王立平研究員為該論文的共同通訊作者�����,深圳先進院為論文的第一單位����。該研究得到了Helmut Kettenmann教授��、趙偉教授�、韓明虎教授��、魯白教授���、胡霽教授、任超然教授的寶貴建議�����,并得到了科技創(chuàng)新2030-“腦科學(xué)與類腦研究”青年科學(xué)家項目����、國家自然科學(xué)基金面上項目及深圳市基礎(chǔ)研究重點項目的資助。

2025-02-05

-

深圳先進院 | 生物大分子凝聚物的合成與應(yīng)用研究進展(Journal of Biological Chemistry)

近日����,由中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所副研究員趙維和香港浸會大學(xué)曾祥澤教授領(lǐng)銜的研究團隊,在Journal of Biological Chemistry發(fā)表綜述文章�,題為《Recent Advances in the Synthesis and Application of Biomolecular Condensates》。該研究揭示了BMCs構(gòu)造的基本原則���、調(diào)控方法(包括光控制����、化學(xué)和酶控制、溫度控制及pH控制)�,以及BMCs在染色體結(jié)構(gòu)、神經(jīng)退行性疾病和生物制造等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用潛力����。通過對BMCs構(gòu)造機制的深入分析,該研究為合成生物學(xué)的發(fā)展提供了新的視角���,推動了相關(guān)領(lǐng)域的進一步探索�����。生物大分子凝聚物(BMCs)在基因轉(zhuǎn)錄�、細胞分裂等重要生物過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用��。然而����,其異常形成與多種疾病的發(fā)生密切相關(guān),臨床上迫切需要有效的診斷和治療手段。此外�,目前對BMCs的構(gòu)造和調(diào)控機制的理解仍顯不足,亟待深入研究和探索����。近日,由中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所副研究員趙維和香港浸會大學(xué)曾祥澤教授領(lǐng)銜的研究團隊�,在Journal of Biological Chemistry發(fā)表綜述文章,題為《Recent Advances in the Synthesis and Application of Biomolecular Condensates》���。該研究揭示了BMCs構(gòu)造的基本原則��、調(diào)控方法(包括光控制、化學(xué)和酶控制��、溫度控制及pH控制)��,以及BMCs在染色體結(jié)構(gòu)����、神經(jīng)退行性疾病和生物制造等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用潛力。通過對BMCs構(gòu)造機制的深入分析���,該研究為合成生物學(xué)的發(fā)展提供了新的視角����,推動了相關(guān)領(lǐng)域的進一步探索。文章上線截圖生物大分子凝聚物(BMCs)是一類動態(tài)有序的生物物理學(xué)系統(tǒng)��,參與基因轉(zhuǎn)錄��、染色體組織����、細胞分裂、腫瘤發(fā)生和衰老等生物過程�����,受到多種內(nèi)外因素的精密調(diào)控���。最近�,利用合成生物學(xué)方法對BMCs進行從頭合成�,不僅為解析天然BMCs的構(gòu)造規(guī)律提供了機會,而且��,這些合成的BMCs(SBMCs)通過相分離調(diào)控�,巧妙地模擬了天然BMCs的自組裝和動態(tài)過程,在染色體結(jié)構(gòu)��、神經(jīng)退行性疾病、生物制造等研究領(lǐng)域中展現(xiàn)了巨大的潛力����。文章從以下幾方面綜述了國內(nèi)外的最新研究進展。一����、BMCs構(gòu)造的基本原則:探討了相分離中的多價相互作用在驅(qū)動蛋白相分離中的關(guān)鍵作用,如多價基序��、多價交互作用以及序列特征等�����。這些特征使蛋白能夠形成動態(tài)�����、可逆轉(zhuǎn)的BMCs���,發(fā)揮細胞中重要的生理功能。圖1. 多價相互作用驅(qū)動的相分離示意圖二�����、調(diào)控方法:介紹了光控制、化學(xué)和酶控制����、溫度控制以及pH控制等多種方法用于實現(xiàn)SBMCs的精確調(diào)控。這些方法使研究人員能夠精準地操作和調(diào)節(jié)BMCs的組裝和解聚過程���。圖2. 光控相分離示意圖三����、應(yīng)用領(lǐng)域:展示了SBMCs在染色體結(jié)構(gòu)研究�、神經(jīng)退行性疾病分析、生物制造研究����、人工細胞設(shè)計和藥物傳遞等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。這些應(yīng)用為深入了解生物學(xué)過程��、疾病發(fā)生機制以及生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新提供了重要平臺��。SBMCs在染色體結(jié)構(gòu)研究中的應(yīng)用:染色體的組織對基因表達和穩(wěn)定性至關(guān)重要���。Polycomb suppressicomplex 1(PRC1)是一種染色質(zhì)修飾復(fù)合物�,參與維持染色質(zhì)的抑制狀態(tài)���。Clifford Brangwynne團隊通過Corelets系統(tǒng)設(shè)計了一種光激活的多組分PRC1凝聚物����,闡明了PRC1在染色質(zhì)致密化中的機制。這項研究為染色體結(jié)構(gòu)研究提供了理想的實驗平臺��。SBMCs在神經(jīng)退行性疾病分析中的應(yīng)用:研究顯示�����,神經(jīng)退行性疾?����。ㄈ缂∥s側(cè)索硬化癥)的病理表現(xiàn)多以TDP-43蛋白病變積累為特征���,為了了解TDP-43積聚的機制�,Christopher Donnelly使用optoDroplets系統(tǒng)精確控制TDP-43凝聚體的形成��,揭示了其在病理特征中的重要機制���。SBMCs在生物制造中的應(yīng)用:在生物催化系統(tǒng)中,BMCs可以精確控制反應(yīng)環(huán)境���。Jiang Xia團隊開發(fā)的多酶SBMC促進了天然化合物α-法尼烯的合成�,提升了反應(yīng)效率和產(chǎn)物純度。此外���,Xiaoxia Xia團隊利用蜘蛛絲蛋白合成了1,3-二氨基丙烷���,展示了SBMC在生物制造中的潛力。這些研究表明SBMCs在生物科學(xué)和工程領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景���。圖3. SBMCs在生物技術(shù)��、生物醫(yī)學(xué)和生物制造中的應(yīng)用這些最新研究成果為我們揭示了生物大分子凝聚體的奧秘��,為合成生物學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展提供了新的視角和方法��。這些創(chuàng)新將進一步推動生命科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展����,為未來的科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)應(yīng)用帶來更多可能性���。中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院合成生物學(xué)研究所副研究員趙維為本文的通訊作者����,香港浸會大學(xué)曾祥澤教授為本文的共同通訊作者,中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院團隊學(xué)生李忠悅為文章的第一作者�。本工作獲得了國家科技部重點研發(fā)計劃、中國科學(xué)院戰(zhàn)略重點研究項目���、國家自然科學(xué)基金等多個項目以及深圳合成生物學(xué)創(chuàng)新研究院的支持���。

2025-02-08

-

南海海洋所?|?發(fā)文揭示全球變暖加速海洋內(nèi)潮(Science Advances)

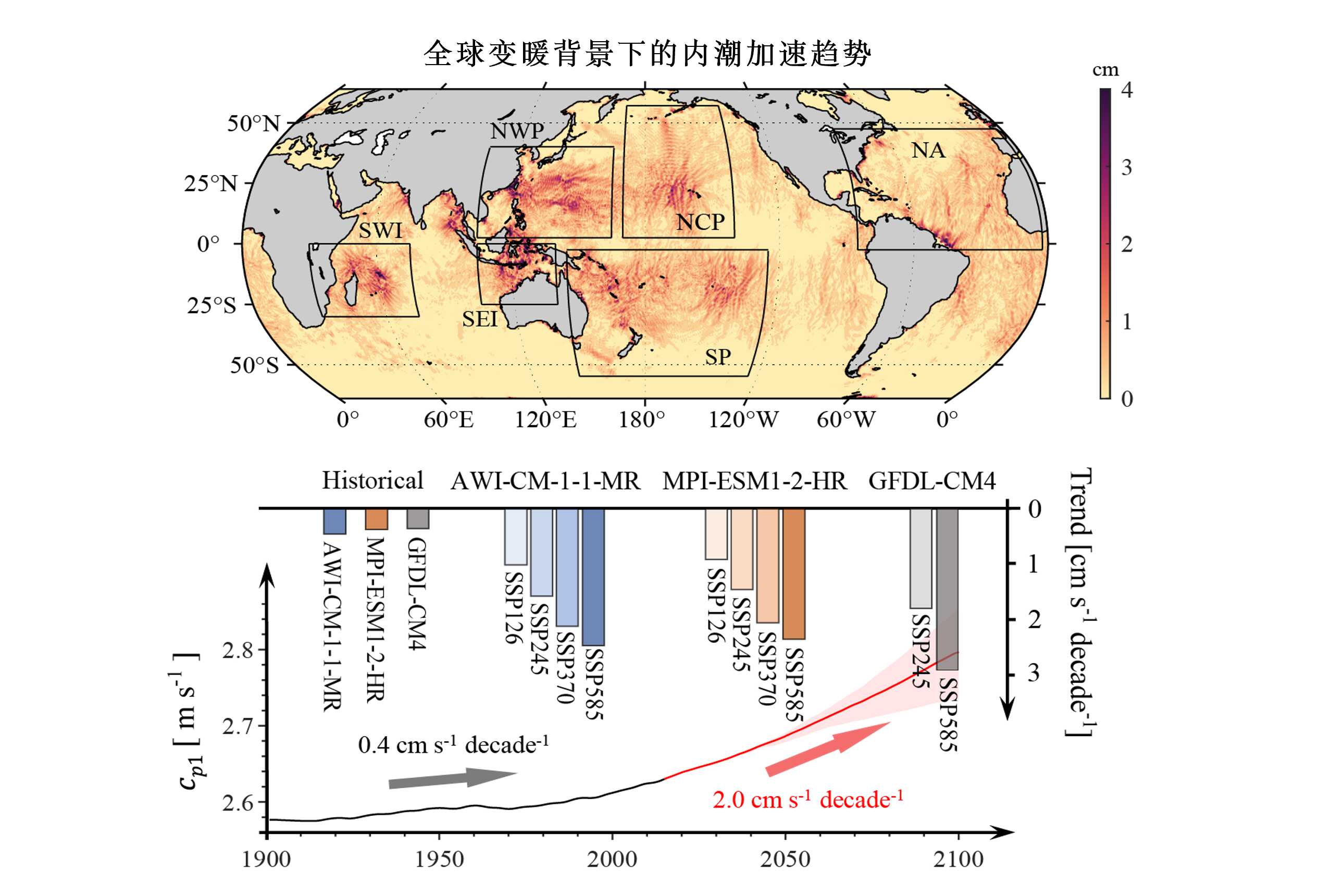

2月19日,中國科學(xué)院南海海洋研究所熱帶海洋環(huán)境國家重點實驗室(LTO)蔡樹群研究員團隊與王春在研究員團隊合作���,在Science子刊Science Advances上在線發(fā)表了題為“Accelerated Internal Tides in a Warming Climate”的研究論文�����。該研究突破了觀測數(shù)據(jù)有限的瓶頸���,首次揭示了全球變暖將顯著加速內(nèi)潮的傳播速度,并發(fā)現(xiàn)層結(jié)的強化效應(yīng)與上層環(huán)流的加速趨勢起著至關(guān)重要的作用。LTO副研究員龔延昆為論文第一作者����,研究員蔡樹群、研究員王春在為共同通訊作者���,研究員陳植武����、副研究員許潔馨���、副研究員姚玉龍為論文共同作者��。內(nèi)潮作為深海到淺海能量傳遞的重要機制���,能夠跨越數(shù)千公里并最終在大陸邊緣和沿海區(qū)域釋放能量。內(nèi)潮的破碎和隨之產(chǎn)生的湍流混合推動了水體的垂直輸運��,對全球海洋翻轉(zhuǎn)環(huán)流起到了關(guān)鍵作用�。然而,以往的研究多集中于區(qū)域尺度����,時間跨度較短,未能揭示全球范圍內(nèi)的長期變化規(guī)律���。隨著氣候變暖的加劇�,前人研究表明����,上層海洋環(huán)流會顯著加速���,這一現(xiàn)象可能對海洋內(nèi)波動力過程產(chǎn)生影響?���;谶@一背景,研究團隊提出了一個關(guān)鍵猜想:全球變暖是否會引發(fā)內(nèi)潮的類似響應(yīng)�?由于內(nèi)潮的觀測數(shù)據(jù)有限,為解決這一科學(xué)問題�,研究團隊利用第六次國際耦合模式比較計劃(CMIP6)模式數(shù)據(jù),結(jié)合全球高分辨率內(nèi)潮經(jīng)驗?zāi)P停℉RET)���,評估了1901年至2100年間全球第一模態(tài)內(nèi)潮傳播速度的演變趨勢(圖1)���。結(jié)果表明,全球平均內(nèi)潮傳播速度在此期間增加了約10%(約20厘米/秒)���,并在西北太平洋����、北太平洋中部���、南太平洋��、西南印度洋��、東南印度洋與北大西洋等內(nèi)潮活躍海域均呈現(xiàn)出顯著的加速趨勢(圖2)�����。與此同時���,在全球變暖背景下,內(nèi)潮加速趨勢由歷史階段(1901年至2014年)的每十年增加0.4厘米/秒��,增長至未來情景(2015年至2100年)的每十年增加2.0厘米/秒�。進一步的,通過對比全球內(nèi)潮傳播速度與各海洋要素間的相關(guān)性(圖3)���,證實了內(nèi)潮加速趨勢主要歸因于全球變暖引發(fā)的上層海洋層結(jié)增強�,而上層環(huán)流的加速趨勢對其影響次之�����。本研究首次揭示了全球內(nèi)潮傳播速度的長期加速趨勢��,厘清了全球變暖對海洋內(nèi)波動力過程的深遠影響,為評估氣候變化�����、內(nèi)波湍流混合對海洋環(huán)流的影響等提供了新視角�����,對海洋生態(tài)系統(tǒng)保護具有重要的參考意義�����。該研究由國家自然科學(xué)基金��、國家重點研發(fā)計劃項目����、廣東省自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院項目等共同資助完成���。?論文信息:Gong,Y.,Chen,Z.,Xu,J.,Yao,Y.,Wang,C.*& Cai,S.* (2025). Accelerated Internal Tides in a Warming Climate. Science Advances,11,eadq4577.文章鏈接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adq4577圖1? 第一模態(tài)M2內(nèi)潮的全球分布特征及其在全球變暖背景下的加速趨勢����。(A)第一模態(tài)M2內(nèi)潮引起的海面高度變化����。(B)1901年至2100年間�,第一模態(tài)內(nèi)潮傳播速度的時間平均值�。(C)1901年至2100年間,全球平均內(nèi)潮速度的變化趨勢����。圖2? 全球不同海域內(nèi)潮從過去到未來的加速趨勢對比。(A-B)1901-2014年與2015-2100年內(nèi)潮傳播速度的變化趨勢��。(C-H)西北太平洋���、北太平洋中部、南太平洋���、西南印度洋��、東南印度洋與北大西洋等內(nèi)潮高發(fā)海域內(nèi)潮傳播速度的加速趨勢�。圖3?層結(jié)與環(huán)流對內(nèi)潮加速趨勢的影響����。(A) 1901年至2100年間全球平均最大浮性頻率的變化趨勢。 (B) 1901年(藍色)至2100年(紅色)全球平均內(nèi)潮傳播速度與最大浮性頻率之間的相關(guān)關(guān)系�。(C)內(nèi)潮傳播速度與最大浮性頻率相關(guān)系數(shù)的全球分布特征���。(D-F) 與 (A-C) 類似,但針對密度躍層深度��。(G-I) 與 (A-C) 類似���,但針對背景環(huán)流動能�。

2025-02-20